中国地质调查局地质科技创新计划取得丰硕成果

-

-

1. 引言

岩石包体是岩浆在形成、演化和迁移过程中从地下深处携带上来的岩石碎块,是壳幔相互作用和岩浆混合作用的产物(杜杨松等,2004)。包体研究,尤其是中酸性岩体中暗色包体成因研究,目前主要有3种成因类型:①同源岩浆分离(Noyes et al., 1983);②下地壳源区的残留体(Chappell et al., 1987;1992);③基性岩浆和酸性岩浆混合(Perugini et al., 2003;Barbarin,2005;王晓霞等,2005)。但是,在每一种认识中,对岩浆混合机理的认识问题依然有争论。随着研究的逐步深入,越来越多的研究成果显示,大部分暗色包体是岩浆混合的结果(Wiebe et al., 1997;王晓霞等,2005;Yang et al., 2007;Chen et al., 2009;张成立等,2009;Jiang et al., 2010)。目前,在中天山地区尚未见有关岩浆混合作用的报道,尤其是针对环状岩体这种特殊地质体中包体形成机制及其与寄主岩石之间的成因关系研究就少之又少。本次研究发现,在新疆哈密东天山的阿拉塔格铁矿北部,阿拉塔格环状岩体中的酸性岩中发育有大量暗色包体,作者旨在通过对这些暗色包体进行详细的岩石学、岩石地球化学以及U-Pb同位素分析,结合寄主岩石的研究成果(余吉远等, 2013), 探讨这些暗色包体的原始岩浆特征、岩浆混合的方式及成因,为深入研究该环状岩体的岩浆起源、演化及形成动力学背景提供重要依据。

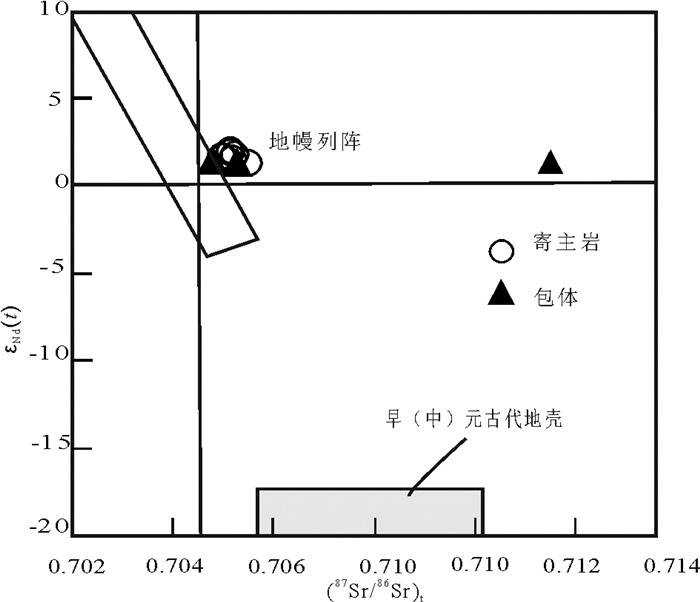

2. 地质背景及环状岩体的基本特征

阿拉塔格环状岩体所处的大地构造位置为中天山构造带卡瓦布拉克地块,北邻康古尔塔格碰撞带和吐哈盆地南缘古生代岛弧,南邻南天山碰撞带和塔里木地块(图 1a)(李锦轶等, 2006), 是研究区出露规模最大、环状形态保存最好的岩体,因附近发现并开采的阿拉塔格铁矿而著名(图 1b)。

![]() 图 1 阿拉塔格岩体地质略图❶(李锦轶等,2006)Figure 1. Geological sketch map of the concentrically zoned Alatage igneous complex ❶ (Li et al., 2006) C2γδο

图 1 阿拉塔格岩体地质略图❶(李锦轶等,2006)Figure 1. Geological sketch map of the concentrically zoned Alatage igneous complex ❶ (Li et al., 2006) C2γδο阿拉塔格环状岩体为一个多期次侵入的杂岩体。经调查,该杂岩体主要包括基性岩体、中性岩体和酸性岩体3个部分。产出形态呈热气球状,岩性分带明显,总体上有从外到内,岩性从酸性岩到中性岩到基性岩的变化趋势。岩体与围岩为明显的侵入接触关系,基性岩与中性岩、酸性岩之间为侵入接触关系。围岩为蓟县系卡瓦布拉克岩群,主要岩性为大理岩、黑云石英片岩、火山碎屑岩等,为低绿片岩相变质,其原岩为碳酸盐岩、碎屑岩夹火山岩。而在酸性岩中发育大量基性岩脉,在中性岩和基性岩中几乎没有脉岩产出。

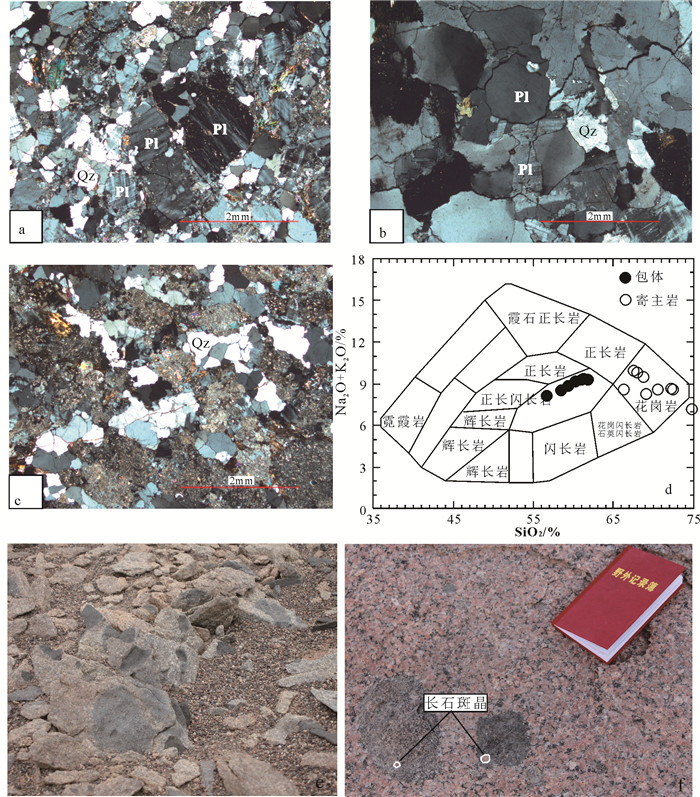

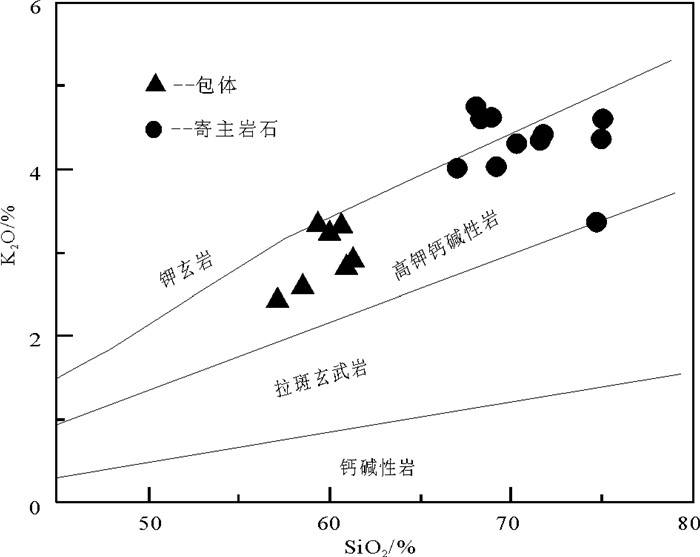

寄主岩石岩较简单,以二长花岗岩和似斑状花岗岩为主体,少量花岗闪长岩,经过岩石类型投图,寄主岩样品全部落入花岗岩区,与岩性定名基本吻合。在酸性岩体中采集的包体样品全部投入中性岩区域,为闪长质包体。其各岩石样品的镜下特征描述如下:

二长花岗岩(图 2a):肉红色,块状构造,花岗结构,主要组成矿物为钾长石(30%~40%)、斜长石(30%~40%)、石英(15%~30%)、黑云母(5%~15%)。钾长石内部发现有残留体斜长石,粒径从粗到细。斜长石常呈半自形变晶结构,局部有斜长石与钾长石形成的蠕虫结构,粒度粗-细,粒径在10~15 mm,可见环边交代,能见到细粒变晶集合体;石英呈不等粒集合体存在,看不见塑性变形;有少量团块状黑云母残留,细鳞片状集合体,绿泥石化。在粗晶长石之间,粗晶长石与石英集合体之间,都分布蠕虫状的长石,粒径一般为1~2 mm,还有微粒集合体的矿物粒径小于0.2 mm。

似斑状花岗岩(图 2b):浅褐色,似斑状结构,块状构造。钾长石斑晶最大达18 mm,可见环边结构(环边是钾长石的一部分)。主要组成矿物为石英(15% ~20%)、钾长石(30% ~40%)、斜长石(20% ~ 30%)、黑云母(10%~15%)。岩石可分为3个粒级:> 3 mm,1~2 mm和0.1~0.3 mm。大于3 mm粗粒级由条纹长石组成,可见明显环带,内有斜长石残留和石英包体。在斑晶之间充填中、细粒石英和黑云母;1~2 mm中粒级由斜长石和石英组成,石英呈粒状集合体,斜长石呈半自形单体或集合体出现;0.1~0.3 mm细粒级由石英、斜长石和微斜长石细粒集合体组成。

花岗闪长岩(图 2c):浅肉红色-肉红色,块状构造,花岗结构,主要矿物组成为石英(20%~35%)、斜长石(20%~35%)、钾长石(15%~20%)和暗色矿物黑云母(10%~15%)。后期碳酸盐化发育。斜长石为半自形-板柱状,石英、钾长石为他形粒状。局部有团块状石英集合体,少量钾长石与石英组成文象结构。

包体的宏观特征:花岗岩体中发育大量暗色包体,可分为捕虏体和岩浆暗色包体两类。捕虏体仅局部出现在岩体的边部,一般为棱角状或不规则状。岩浆暗色包体分布广泛,但分布极不均匀,在似斑状花岗岩体的东南角最为发育,以闪长质包体为主,是本文研究的对象。它们的形态一般为椭球状、浑圆状,大小不一(图 2e),小者粒径不足1 cm,大者可达50 cm,一般为5~15 cm,粒度明显比寄主岩石细小。包体与寄主岩石的界线清晰,有时可见细粒冷凝边,有时可见包体与寄主岩石成过渡关系,也可见二者构成似条带状构造。一般以细粒结构为主,少量半自形中粒结构,块状构造。部分包体中包含有寄主岩石中的长石斑晶(图 2f),表明包体和寄主岩石代表两种共存但成分截然不同的岩浆。

3. 测试方法

主量元素、微量元素、Sr-Nd同位素均由中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室分析测试。主量元素采用VF320单道荧光光谱仪(XRF)测定,分析精度优于5%。用碱熔法测Fe2O3,用酸溶法测FeO;微量、稀土元素采用Agilent 7500a等离子体质谱仪(ICP-MS)测定,分析精度优于5%~10%,样品处理流程如下: (1)称取粉碎至大约200目的岩石粉末50 mg于Teflon溶样弹中,并用1.5 mL HNO3+1.5 mL HF在195℃条件下消解48h; (2)将其在115℃条件下蒸干后,用3mL HNO3在195℃条件下再次消解12h; (3)用2% HNO3稀释至约100g,定容于干净的聚酯瓶。详细方法及流程参见文献(Gao et al., 2002)。全岩Sr-Nd同位素分析利用Triton TI型热电离同位素质谱仪(TIMS)完成。样品处理流程如下:(1)称取粉碎至大约200目的岩石粉末50~100 mg Teflon溶样弹中,并用1.5 mL HNO3+ 1.5 mL HF在195℃条件下消解48 h; (2)将其在115℃条件下蒸干后,加入约1 mL HCl; (3)用AG50X8阳离子交换树脂分离Rb、Sr和REE,再用HDEHP萃淋树脂分离Sm和Nd。测得的87Sr /86Sr和143Nd /144Nd比值分别用86Sr/88Sr=0.1194和146Nd/144Nd=0.7219标准化。详细的实验流程和分析方法见文献(Ling et al., 2009)。

锆石样品(包体年龄样编号201311)通过人工重砂、电磁选和双目镜下挑选,锆石的CL图像和LA-ICP-MS法单颗粒锆石微区U-Pb年龄测定是在西北大学大陆动力学教育部重点实验室完成,其中CL发光仪为加载于扫描电镜上的英国Gatan公司的Mono CL3+型阴极荧光探头。LA-ICP-MS分析采用Agilent 7500型ICP- MS和德国LambdaPhysik公司的ComPex102 ArF准分子激光器(工作物质ArF,波长193 nm)以及MicroLas公司的GeoLas 200 M光学系统联机进行。激光束斑直径为30 μm,激光剥蚀样品的深度为20 ~ 40 μm。实验中采用He作为剥蚀物质的载气,用美国国家标准技术研究院研制的人工合成硅酸盐玻璃标准参考物质NIST SRM 610进行仪器最佳化,采样方式为单点剥蚀,数据采集选用一个质量峰一点的跳峰方式,每完成4~5个测点的样品测定,加测标样一次。在所测锆石样品分析15~20个点前后各测2次NIST SRM610。锆石年龄采用国际标准锆石91500作为外标标准物质,元素含量采用NIST SRM610作为外标,29Si作为内标。测试结果通过GLITTER (ver4.0, Mac-quaie University)软件计算得出。详细分析步骤和数据处理方法参见参考文献(Yuan et al.,2004)。

4. 包体地球化学、同位素组成

4.1 主量元素

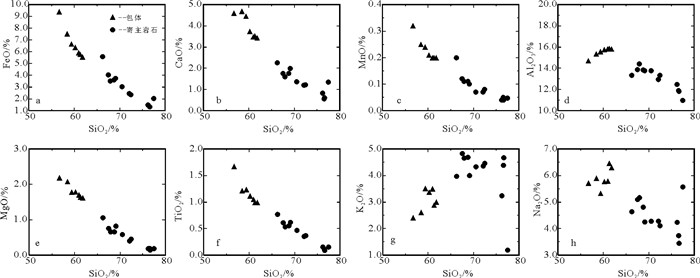

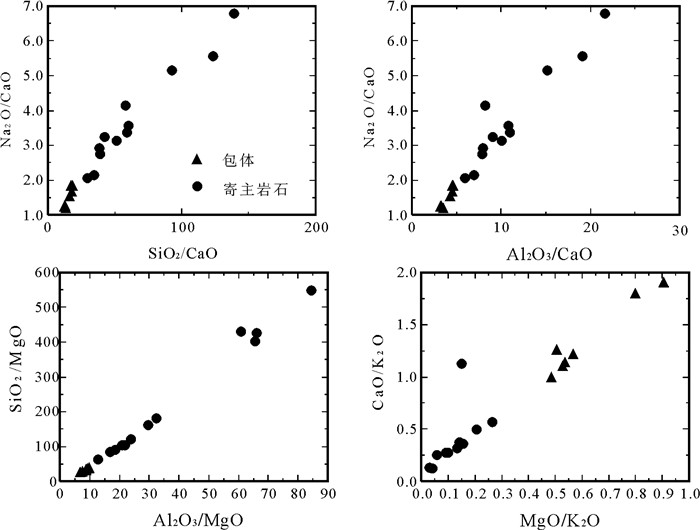

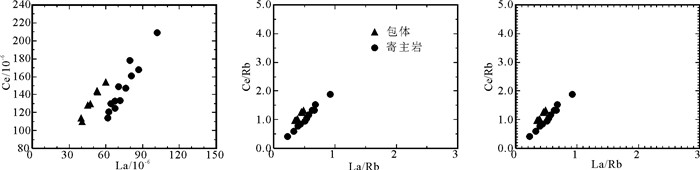

暗色包体地球化学分析结果见表 1,为了便于对比,引用了寄主岩石(二长花岗岩、似斑状花岗岩和花岗闪长岩)的主量、微量及Sr-Nd同位素结果(余吉远等,2013)。在主量元素上,岩体中暗色岩浆包体的SiO2=56.72% ~61.80%,CaO=3.42% ~ 4.68%,明显比寄主岩石SiO2=66.29% ~77.47%,CaO=0.55%~2.26%更加偏基性。包体的全碱含量(K2O+Na2O=8.12%~10.55%)比寄主岩石的(K2O+ Na2O=6.75% ~9.93%)要高,里特曼指数σ =4.59~ 4.85,较寄主岩石σ =1.32~4.02偏碱性。包体A/NKC=1.16~1.24,寄主岩石A/NKC=1.19~1.50,总体上较为接近,均为过铝质岩石。同时,包体的K2O/ Na2O=0.42~0.66;而寄主岩石的K2O/Na2O=0.21~ 1.36,除一个样品较低外,总体上接近或大于1。包体在SiO2-K2O图上显示为高钾钙碱性系列(图 3),而寄主岩石主体显示为高钾钙碱性-钾玄岩系列。同时他们的SiO2与TiO2、FeO、MgO、CaO、MnO、Na2O、K2O具有良好的线性关系。除了K2O随SiO2的增加而增加外,其他TiO2、FeO、MgO、CaO、MnO、Na2O随SiO2的增加而减少(图 4)。在Al2O3/CaoNa2O/CaO,SiO2/CaO-Na2O/CaO,Al2O3/MgO- SiO2/ MgO,MgO/K2O-CaO/K2O的同分母双比值协变图(图 5)显示,包体和寄主岩之间具有良好的线性关系。莫宣学等(2006)认为岩浆混合作用可以通过岩浆作用的元素和同位素地球化学特征表现出来。这两种协变图中线性变化反映了包体及寄主岩石成分的变化与岩浆的混合作用有关,包体是岩浆混合作用的产物(周珣若,1994)。

表 1 阿拉塔格环状杂岩体中包体和寄主岩的主量元素(%)、微量元素(10-6)组成及有关参数Table 1. Major elements (10-2) and trace elements(10-6)of enclaves and host rocks of Alatage

![]() 图 3 包体及寄主岩石SiO2-K2O图(郭晓冬等,2011)Figure 3. SiO2-K2O diagram of enclaves and host rocks(after Guo et al., 2011)

图 3 包体及寄主岩石SiO2-K2O图(郭晓冬等,2011)Figure 3. SiO2-K2O diagram of enclaves and host rocks(after Guo et al., 2011)4.2 稀土元素特征

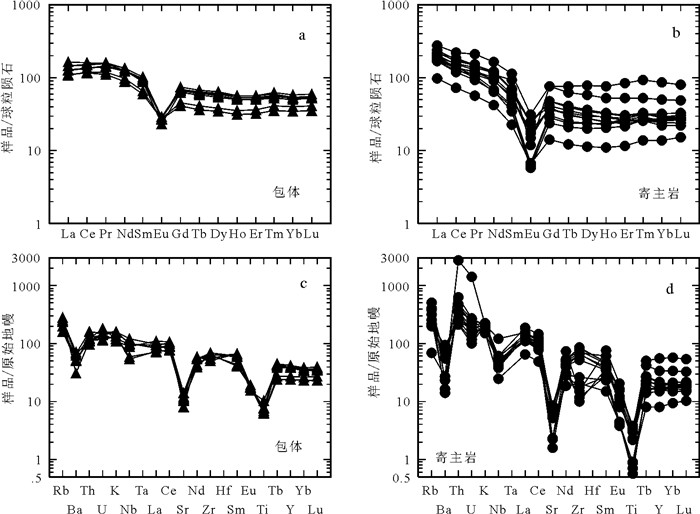

从包体及寄主岩稀土元素组成及相关特征参数(表 1)和稀土元素配分模式(图 6a、b)可以看出:包体稀土元素总量较高,∑ REE为294.73 × 10-6~ 426.38×10-6,平均为379.82×10-6; 轻稀土元素富集,LREE为245.27×10-6~347.50×10-6,平均为305.96× 10-6; LREE/HREE为3.73~4.96,(La/Yb)N为2.28~ 3.24,δEu=0.3~0.54、δCe=0.99~1.05,表现为明显的负铕异常,几乎没有铈异常; 相对于暗色包体,寄主岩石的稀土特征值略微偏低,∑REE为315.45×10-6~ 396.45 × 10-6,平均为347.28 × 10-6,LREE/HREE为5.92~7.59,(La/Yb)N为5.26~7.57(均大于4.3),反映具有LREE丰度相对较高的壳源物质参与岩浆作用的特点(董国臣等,2011)。δEu = 0.28~ 0.41、δCe = 0.82~0.86,亦表现出较明显的负铕异常和微弱的铈异常。由图 6可见,包体和寄主岩石的标准化曲线十分相似,它们均表现了轻稀土富集、重稀土平缓的曲线,弱的铕异常。稀土分配曲线型式的整体形态一致,说明它们在成因上有一定的亲缘关系。

4.3 微量元素特征

由包体及寄主岩微量元素分析结果(表 1)及微量元素原始地幔标准化蛛网图(图 6c、d)可以看出:相对于原始地幔,包体及寄主岩石微量元素含量均相对富集,Nb、Sr、Ti元素亏损,其中Rb、Th、U、K、La、Ce强烈富集,wB(岩石) /wB(原始地幔)>100; Nd、Hf、Zr、Sm、Tb、Y、Yb、Lu显著富集,10<wB(岩石)/ wB(原始地幔)<100;而Eu则轻微富集,1<wB(岩石)/ wB (原始地幔)<10,表明微量元素在演化过程中发生了明显的分异。相对于寄主岩的似斑状花岗岩,Cr、Ni的含量总体较高,而Ta的含量变化要大,介于1.55~3.01,并表现为从包体向寄主岩有降低的趋势。从微量元素蛛网图(图 6c、d)可以看出,相对于原始地幔,它们明显富集大离子亲石元素(LILE) Rb、U、Sr和Ba及高场强元素(HFSE) Nb、Zr和Hf。包体曲线中出现明显的Ba、Sr、Ti槽和微弱的Nb-Ta槽(图 6d),而寄主岩中出现明显的Ba、Sr、Ti槽、Nb-Ta槽(图 6c)。总体上,二者在蛛网图中的曲线整体形态相似,反映包体微量元素含量与寄主岩石相当。已有的研究表明,同源岩浆的Nb/Ta值相同,在没有外来物质加入的前提下,岩浆演化的Nb/ Ta值可以保持一个定值(王晓霞等,2005)。而本次测得包体的Nb/Ta值为18.78~23.43,比富集地幔的Nb/Ta值(17.7)要高(Sun et al., 1989), 寄主岩的Nb/ Ta值为13.21~16.67,比下地壳的Nb/Ta值(8.3)明显偏高Rudnick,2003;同时微量元素相关图和同分母比值图上呈直线(图 7),这也说明包体岩浆与花岗质岩浆是有联系的,它们之间存在相互混合的关系。这与Nb、Sr、Ti元素亏损代表反映岩浆不同程度地受壳源物质的混染相吻合(董国臣等,2011)。

以上数据表明,包体岩浆可能起源于相对亏损地幔的镁铁质岩浆,微量元素显示的特征主要受下地壳酸性岩浆混染导致的;而寄主岩的岩浆上升侵位过程中,可能受到下地壳酸性岩浆混染。

4.4 同位素特征

4.4.1 锆石LA-ICP-MS U-Pb测试及结果

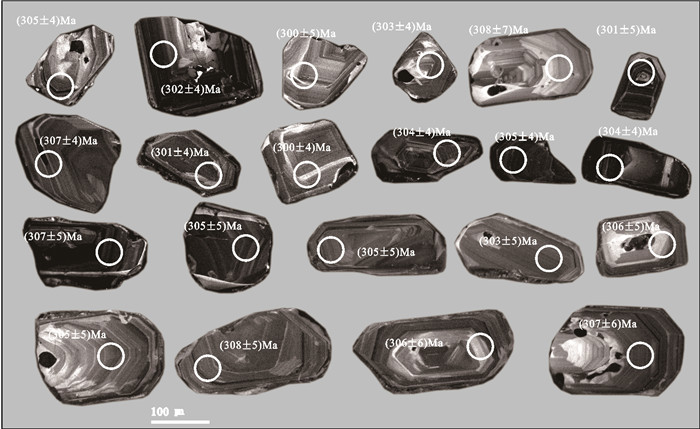

本文测定了闪长质包体中21个单颗粒锆石,共21个点,其测点位置见图 8。分析数据见表 3。暗色包体样品中锆石晶型较完整,为长柱状或短柱状,颗粒较小,一般长100~200 μm,宽50~100 μm。锆石透明度相对较差,透明至半透明,多数为浅黄色,少数为无色。从阴极发光照片(图 8)上可看出闪长质包体中锆石均具清晰的韵律环带结构,表明为岩浆成因(吴元保等,2004);从表 3中可看出包体中锆石的Th/U比值介于0.32~0.55,与前人认为的暗色包体中岩浆成因锆石的Th/U比值大于0.1相符(Hoskin et al., 2000;刘敏等, 2011), 也说明该样品的锆石为岩浆成因。

表 3 阿拉塔格岩体中暗色包体锆石U-Pb分析结果Table 3. U-Pb isotope analyses of zircons from MME OF the Alatage granitic rocks

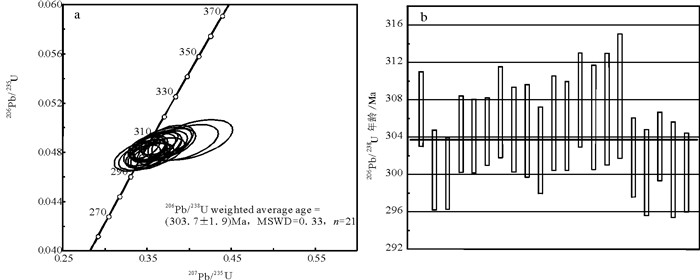

表6中206Pb/238U年龄数据集中分布于300.1~ 308.4 Ma,所有数据点基本投影在谐和曲线上或其附近(图 9a),用Isoplot 2程序计算得到包体中锆石21个点的206Pb /238U加权平均年龄为(303.7±1.9) Ma (n=21,MSWD =0.33) (图 9b),可能代表了该暗色包体的成岩年龄。

4.4.2 Rb-Sr和Sm-Nd同位素特征

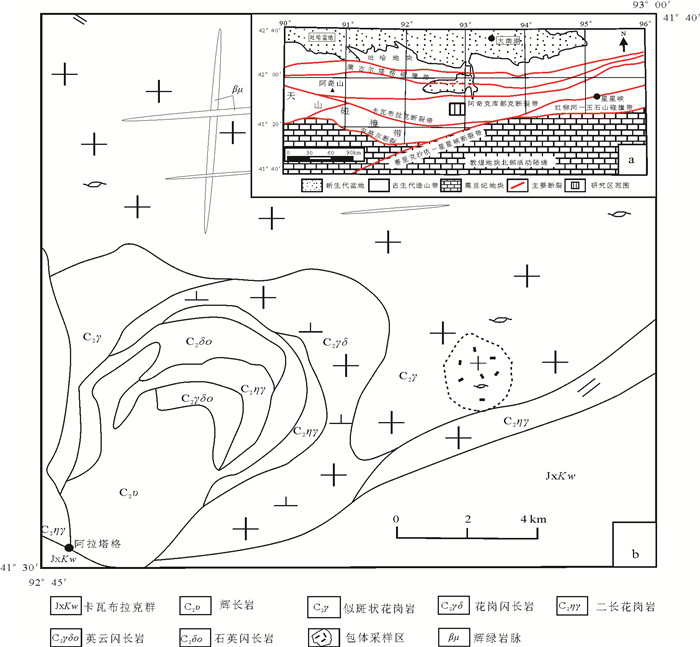

对7件包体作了Sr、Nd同位素测试(表 2)。εNd(t)和(87Sr/86Sr)t计算时采用的年龄值为303.7 Ma。包体和寄主岩石的Sr、Nd同位素组成有一定差异,包体87Sr/86Sr比值为0.711102~0.717918,明显小于寄主岩石的87Sr/86Sr比值0.71691~0.72397(余吉远等,2013);包体143Nd/144Nd比值为0.512629~0.512673,稍高于寄主岩石143Nd/144Nd比值0.512584~ 0.512593;包体和寄主岩石的εNd(t)=1.65~ 2.57,全部为正值,显示岩浆来源于亏损型地幔。而包体和寄主岩石的(87Sr/86Sr)t十分相似,分别为0.705204~ 0.705914和0.705615~0.705630,明显高于0.705,显示地幔物源或下地壳物质部分熔融的源区特征。在εNd(t)-(87Sr/86Sr)t图上图 10,可见全部样品落在大洋玄武岩形成的地幔阵列(mantle array)的右侧,Sr素变化明显,而Nd变化不大,Sr-Nd形成近水平的变化趋势。

表 2 阿拉塔格花岗岩及暗色包体Sr-Nd同位素组成Table 2. Sr-Nd isotopic analyses of Alatage granitic rocks and MME

![]() 图 10 阿拉塔格花岗岩体及包体(87Sr/86Sr)t-εNd(t)图(曹锐等,2012)Figure 10. (87Sr/86Sr)t-εNd(t) diagram of Alatage granites and MME(after Cao et al., 2012)

图 10 阿拉塔格花岗岩体及包体(87Sr/86Sr)t-εNd(t)图(曹锐等,2012)Figure 10. (87Sr/86Sr)t-εNd(t) diagram of Alatage granites and MME(after Cao et al., 2012)5. 讨论

5.1 包体的成因讨论

区域上,该环状杂岩体围岩为蓟县纪卡瓦布拉克岩群,主要岩性有黑云石英片岩、大理岩、火山碎屑岩等,为低绿片岩相变质,其原岩为碳酸盐岩、碎屑岩夹火山岩,与暗色包体在矿物成分和结构构造上差异明显,而且包体中不发育接触变质或接触交代现象;一般情况下,围岩捕虏体多为棱角状,而暗色包体形态多为浑圆状、椭球状,两者在形态上有较大的差别,而且镜下可以观察到典型的岩浆岩矿物组合和结构特点,未见富铝矿物石榴子石、堇青石、红柱石等,亦不具有变晶结构和面理构造等变质岩常见的特征(Rudnick et al., 2003), 因此可以排除暗色包体是围岩捕虏体和地壳深部变质岩残留体的可能性。

暗色包体的分布并非等体积地分布在整个花岗岩体中。在酸性单元的东南角集中分布,这可能与基性岩浆上升部位和基底断裂的扰动有关。这种分布说明包体不同于常见的均匀分布于岩体中的析离体。暗色包体主要呈浑圆状、椭圆状,包体与寄主岩接触界面为明显的圆弧形或港湾状,部分包体被拉长,这些均显示出明显的塑性流变特点,表明包体与寄主岩曾一度同为熔融态。部分暗色微粒包体与寄主岩的界线整体比较清晰,说明是基性岩浆混入酸性岩浆快速冷凝的结果;但有的界线较模糊呈渐变过渡关系,可能说明两种岩浆的温度差别不大,即花岗质岩浆处于过热的状态发生了岩浆混合作用。这说明岩浆混合作用不是简单的单一过程,可能是复杂的多期次作用过程(朱金初等,2006;陈国超,2013)。

因此,包体应是混入花岗质酸性岩浆的镁铁质岩浆固结所形成,是岩浆混合作用的产物,包体和寄主岩是同时或近同时所形成的,这得到了二者相近的锆石U-Pb年龄数据证实。另外,在寄主岩石和包体中都能观察到(图 2b)有钾长石斑晶岀露。从成分上来说,暗色包体的化学成分不适合较大的钾长石斑晶的结晶条件,因此钾长石应该来源于包体之外,是早先结晶的寄主花岗岩浆的斑晶,在镁铁质岩浆和花岗质岩浆混合时被带到镁铁质岩浆中(肖庆辉等,2002)。包体和寄主岩的界线有的截然,也有过渡接触关系,反映了两种岩浆在达到温度平衡后发生了不同程度的物质交换。根据物质交换程度高低,暗色包体的基性程度也不同。

除了宏观特征方面外,在岩浆混合过程中两种岩浆的物质交换可以通过包体与寄主岩的主量及稀土微量元素特征的相似性来判断。主量及微量元素的元素-元素协变图以及同分母双比值协变图良好的线性关系,即为岩浆混合过程中物质交换所致; 而包体与寄主岩石在稀土元素配分模式图、蛛网图上较为一致的变化特征,也正是物质进行充分交换的直观体现(Rudnick et al., 2003)。

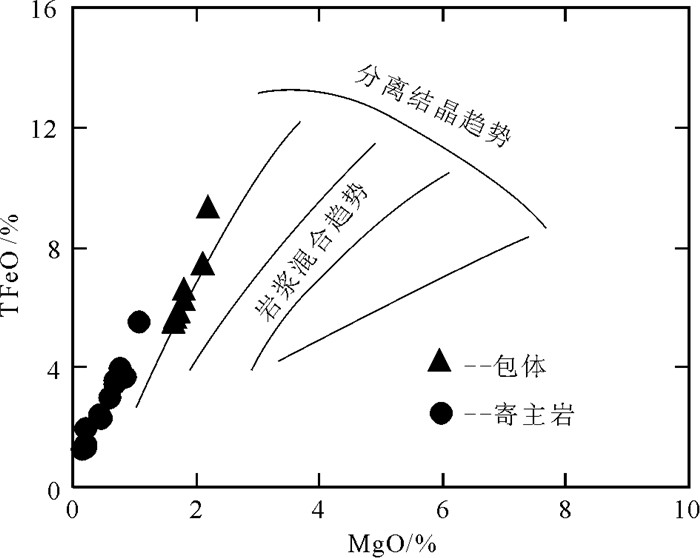

在MgO-TFeO演化图(图 11)上,包体和寄主岩不是沿着玄武岩的结晶分异趋势Ⅰ演化,而是位于幔源岩浆和壳源岩浆混合线附近,且还表现出一定的线性关系,反映了形成包体和寄主岩的岩浆不是同源的,显示出包体与寄主岩的混合关系。另外,包体沿着靠近右侧的基性岩浆和壳源岩浆的混合线分布,表明形成包体的岩浆本身没有发生过明显的分离结晶作用。同时,在岩石硅酸盐成分的哈克图上(图 4)投影点呈连续一致的线性关系,在分离结晶作用中多为曲线,而不会是直线,这些图解中直线分布特征反映它们是岩浆混合作用的产物(邹涛等,2011)。

![]() 图 11 包体和寄主岩MgO-TFeO演化图解(Rudnick et al., 2003)Figure 11. Diagram of MgO-TFeO evolution of enclaves and host rocks(after Rudnick et al., 2003)

图 11 包体和寄主岩MgO-TFeO演化图解(Rudnick et al., 2003)Figure 11. Diagram of MgO-TFeO evolution of enclaves and host rocks(after Rudnick et al., 2003)在微量元素方面,包体和寄主岩石的蛛网图、稀土配分图都很相似(图 6),表明岩浆演化过程中微量元素也发生过交换,大离子亲石元素和轻稀土在混合过程中扩散较明显,它们在包体和寄主岩石中含量趋于相似(王晓霞等,2005)。在同位素方面,包体的(87Sr/86Sr)t值、εNd(t)值与寄主岩石的相近(图 10)。这也反映了两种岩浆混合成分交换后均一化现象,这种同位素均一化在很多地区的岩浆混合中普遍存在。同时,包体及寄主岩石的87Sr/86sr和143Nd/144Nd比值均高于原始地幔现代值0.70450(肖庆辉等,2002)和0.512638(邹涛等, 2011), εNd(t)值全是正值,这种高Sr、高Nd的特征不属于典型原始地幔或者典型大陆地壳的Sr-Nd同位素特征,指示岩浆源区为幔源岩浆,在成岩过程中可能有壳源组分的参与。LA-ICP-MS锆石U-Pb测年结果表明,包体锆石U-Pb形成年龄为303.7 Ma,与寄主岩石年龄301.5 Ma ❶在误差范围内是一致的,排除了暗色包体为熔融残留体或浅部围岩捕虏体的可能性,同时也排除了基性岩浆在花岗质岩浆固结后才侵入的可能,为岩浆混合作用的存在提供了有力证据。说明阿拉塔格花岗岩体形成于晚石炭世。结合Sr-Nd同位素特征,表明是在后碰撞拉张的构造背景下酸性幔源岩浆在上升过程中发生壳幔混合的结果(余吉远等,2013)。而其中闪长质包体是基性的源岩浆与酸性岩浆不同程度混合的证据。

5.2 地质意义

阿拉塔格环状岩体位于哈萨克斯坦板块南部的晚古生代火山弧,其北侧的康古尔断裂带和沿此带分布的蛇绿岩带代表着晚石炭世碰撞带。阿拉塔格花岗岩体未变形的特征, 表明这类花岗岩是主碰撞和区域构造变形之后的产物,结合其石炭纪年龄数据,认为其形成于大陆碰撞后挤压-伸展转折阶段(Gu et al., 2006)。上述讨论表明, 阿拉塔格花岗岩岩浆在形成时至少出现过两种不同来源的岩浆, 即基性岩浆和酸性岩浆。基性岩浆可能起源于地慢, 底侵于下地壳。在此过程中产生的热和挥发分可能导致中天山造山带基底岩石部分熔融, 形成壳源酸性岩。这些岩体中发育的岩浆暗色包体具有壳幔混源岩浆的特征, 表明在酸性岩浆活动的同时该地区也有基性岩浆的活动。基性岩浆可能是以底侵的方式侵人到地壳的,这种作用本身就造成了地壳的垂向生长。同时, 寄主岩石的εNd(t)值比一般壳源花岗岩高, 表明在花岗岩浆形成过程中有较多的幔源物质参与。包体岩浆与壳源酸性岩浆的混合反映中天山在晚古生代后碰撞阶段有幔源物质通过花岗岩浆作用增添到了地壳中。根据Forst et al.(2001)的估算, 具这种εNd(t)值特征的花岗岩, 提供幔源物源的未出露的基性岩体积至少大于地表出露的花岗岩体积的10个数量级。由此可见, 包体和寄主岩石的特征均反映在晚古生代中天山造山带发生过一定程度的后碰撞地壳垂向生长。

6. 结论

(1) 阿拉塔格环状岩体中暗色岩浆包体SiO2、全碱含量、主要氧化物间线性关系显示,包体具有岩浆混合的岩石学和地球化学特征。

(2) 通过LA-ICP-MS锆石U-Pb测年获得阿拉塔格环状岩体中包体的年龄为(303.7±1.9) Ma,MSWD=0.33;在误差范围内与寄主岩石的301.5 Ma基本一致。

(3) 包体及寄主岩石的同位素所表现出的壳幔混合特征也证实了壳幔岩浆混合作用的存在,而闪长质包体是基性幔源岩浆和酸性幔源岩浆不同程度混合的物质记录。

注释

❶李建星, 余吉远, 孟勇. 1:5万双庆铜矿东幅区域地质调查报告.西安:西安地质调查中心, 2008.

-

期刊类型引用(4)

1. 何碧,赵振琯,刘海生,张文斌,陈红旗. 东天山造山带黑尖山地区花岗闪长岩岩石成因及构造意义:来自岩石学、锆石U-Pb年代学、地球化学证据. 科学技术与工程. 2024(25): 10620-10634 .  百度学术

百度学术

2. 李生喜,何碧,杨博,魏志福,陶刚,甘保平,赵飞,孙平原,赵振琯,黄鹏飞. 南天山地块塔格拉克地区二长花岗岩锆石U-Pb年代学、地球化学特征:对壳源岩浆成因和构造背景的限定. 中国地质. 2023(02): 622-639 .  本站查看

本站查看

3. 曹积飞,翁凯,Movlanov Jahongir Jurabekovich,Asrorovich Rustamov Akmal,马中平,刘明义. 乌兹别克斯坦中天山金铜成矿特征与找矿潜力评价. 中国地质. 2023(06): 1731-1744 .  本站查看

本站查看

4. 杨波,孙栋华. 东天山某环状熔融岩体航空电磁场特征及深部找矿研究. 物探与化探. 2022(04): 816-823 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(2)

计量

- 文章访问数: 2450

- HTML全文浏览量: 3

- PDF下载量: 3142

- 被引次数: 6

下载:

下载: