Spatio-temporal variation of total N content in farmland soil of Songliao Plain in Northeast China during the past 35 years

-

-

1. 引言

永定河中下游在区域地理位置上处于东部沿海平原与陆相冲积平原过渡地带,所处位置具有充足的沉积可容空间,其第四纪沉积受海洋和陆地双重作用的影响。晚第四纪以来,全球气候冷暖变化,导致海平面的升降,造成河流等水体的进退改变,沉积物的输运过程、供给不断发生变化,地层发育特征及古气候复杂多变。中国东部沿海平原沉积环境演化主要受控于全球性海平面升降旋回(王靖泰等,1980;秦蕴珊等,1987;王强等, 1999, 2004, 2009),其中第四纪海侵与气候(汪品先等,1981;杨怀仁等, 1987, 1988;李从先,1998;Cao et al., 2013;Ge et al., 2014)是重大的地学问题之一,地层连接性研究及海洋氧同位素分期在逐步深化和提升(Martinson et al., 1987;Liu et al., 2000;袁宝印等,2002;王强等,2008;Liu et al., 2010;杨献忠等,2010)。

在永定河中下游地区由于受工作条件和技术方法的限制,加之以往研究的钻孔数量较少,对第四纪地层划分方面存在争议较大(张利利,2012;刘丹, 2012, 蔡向民等,2016;何静等,2019),另一方面海洋氧同位素分期地层划分在平原地区应用甚少,对其沉积地层演化、古气候环境研究较薄弱,且比较可靠的年代标尺的使用,目前仅限于晚第四纪以来渤海湾西岸—苏北废黄河口以北的滨海平原(王强, 1982, 1999;王强等, 1983, 2009;高秀林,1986;杨怀仁等,1988),并在永定河下游天津市域西北境内钻孔地层,以及廊坊南部地区钻孔地层中,已经发现河海交互沉积的状况(王强,1982;章红晖,1985)。因此,在永定河中下游地区需要开展进一步探索研究,追溯泛滥平原河流沉积与滨海平原海洋氧同位素分期气候之间的关系,也是破解该流域地层沉积与环境变迁问题的关键所在。

本文利用北京1∶50000安次县等3幅区调项目所获取的A27钻孔,在对岩心进行岩性地层、年代地层、微体生物、孢粉组合的综合研究基础上,引入了海洋氧同位素分期划分地层的手段,重点探讨了MIS7(约240 ka)以来地层沉积演化及其新时器时代以来气候环境的变迁,为探讨区域第四纪地层划分、推动海陆交汇的平原地区与沿海平原地层对比提供新的思路,为区域古地理环境及生态建设和修复提供重要参考依据。

2. 钻孔概况

研究钻孔A27位于廊坊市城区东部西管地村北约300 m,地理坐标39.54°N,116.75°E,孔口标高12.11 m,孔深80 m,钻具取心直径为110 mm,全孔取心率达90%以上,地理沉积位置隶属于永定河中下游沉积地区(图 1)。

3. 材料与方法

3.1 岩心与样品

A27钻孔为区调项目全取心标准孔,野外将岩心沿纵向剖开,一半用于保留,另一半用于岩性描述、分层、照相,同时采取14C、微体古生物、孢粉等测试分析样品。

3.2 实验测试

微体古生物、孢粉测试与鉴定的目的是分析判断古环境,并结合地层特征、浅部测年数据,辅助确定沉积环境背景,进行地层划分。微体古生物样品采集约60 g,以期获得较多的鉴定标本,样品分析处理和鉴定按照《海洋调查规范—海洋地质地球物理调查(GB/T12763.8-2007)》的要求进行,干样置于清水内以双氧水分解后,以240目分析筛淘洗,取筛上物置于蒸发皿内,烘干后放置显微镜下挑选标本;孢粉依据石油天然气行业标准分析方法

SY/T5245-91,取样50 g,经过泡酸、煮碱、氢氟酸处理后,用浓盐酸进行氧化,最后过筛集中孢粉并制片,鉴定依据石油天然气行业标准SY/T5915-94在显微镜下鉴定,最后用Tilia软件制作孢粉百分比图谱。AMS14C测年由美国Beba实验室测试,采集含有机质的淤泥或沉积物20~30 g,大块样品直接放入自封袋,避免造成污染,贴好标签并及时送至实验室测试,依据AMS14C年龄数据,可进行地层年代标定和判断。

4. 结果与分析

4.1 AMS14C测年

本次钻孔获取了MIS3以来地层AMS14C测年数据(表 1),为研究提供了必要年龄资料。

表 1 A27钻孔AMS14C测年数据Table 1. AMS 14C dating data from borehole A27

4.2 地层划分与沉积演化

以钻孔岩心材料为基础,结合年龄数据、微体古生物和孢粉样品鉴定结果,将该孔自上而下划分为8个(U1~U8)岩性组合单元,钻孔下部沉积物颜色以灰色、灰黑色为主,上部以黄褐色、棕红色为主,且识别出了4期显著的河谷充填沉积,总体沉积环境变化较大(图 2)。

U1单元(0.00~12.10 m):0.00~1.50 m为人工杂土堆积,1.50~4.25 m为黄褐色粉砂质黏土,含有大量锈斑,底部3.90~4.25 m地层颜色稍变暗,显示含有机质物的出现。4.25~7.00 m为灰黑色有机质黏土或淤泥,AMS14C测年显示为(3860±30)a B.P.以来沉积物,其下7.00~11.80 m为河谷充填沉积,11.80 m处呈明显的冲刷面即为层序界面,推测砂层为受中全新世东亚季风较强时期持续大河流所在处。底部11.80~12.10 m为灰黑色有机质黏土或泥炭,该层上部AMS 14C年龄为(7340±30)a B.P.,下部12.20 m AMS14C年龄为(12380±40)a B.P.,依据沉积速率推断12.10 m为全新世的底界位置所在,在该地区全新世呈现出与下部地层连续的湖沼有机质沉积,可见在华北平原全新世早期海侵后,气候已逐步影响到内陆地带。U1单元总体上中下部为湖沼相、河谷沉积为主,为河漫湖沉积体系,上部为泛滥平原沉积。

U2单元(12.10~27.50 m):为一套氧化-还原变化层段,可分为3个亚沉积单元。

U2-1亚单元(12.10~16.70 m):自下而上为灰黑色含有机质黏土沉积,13.75 m样见有2瓣布氏土星介Ilyocypris bradyi Sars,为末次盛冰期后气候转暖进入冰消期的显著体现,区域水文状况得到好转,显示湖沼相沉积。

U2-2亚单元(16.70~23.45 m):为泛滥平原-河谷沉积,上部的砂层为末次盛冰期下切河谷沉积,之后逐渐积水,向上形成基底湖沼沉积或泥炭沉积。

U2-3亚单元(23.45~27.50 m):以含典型铁锰质结核为主的一套黏土沉积,暴露在大气下遭受氧化而形成,依据年龄推测为LGM硬质黏土层位(李从先,1998;王强等,2009;杨献忠等,2010;李保华等,2010)。

U3单元(27.50~47.60 m):自下而上依次是浅灰色、灰褐色黏土、粘质粉砂—贫营养湖、泛滥平原沉积,下伏棕红色黏土明显被侵蚀,反映了平原逐渐积水,向上转变为含有有机质的贫营养湖(积水洼地),再形成富营养湖环境的沉积层序。在39.50~41.70 m为灰黑色粉质黏土、黑色黏土,为富含有机质湖沼沉积,且在39.70 m、41.60 m样分别见有4瓣布氏土星介、3瓣白小旋螺Gyraulus albus (O.F.Muller),40.50 m样发现有1枚三室三玦虫Triloculina trigonula (Lamarck),40倍双目立体显微镜下拍照见图 2。

由41.70 m处向上,有机质成分逐渐增多,沉积物颜色由黄褐色向灰色、深灰色转变,41.60 m样孢粉和藻类不足50粒,为孢粉贫乏带,39.70 m、40.50 m样孢粉组合中菊科Compositae和藜科Chenopodiaceae花粉植被多为在沿海滩涂湿地生长类型,水生草本植物香蒲属Typha(7.3%)和蕨类孢子水龙骨科Polypodiaceae(5.1%)有一定含量,说明约在41.70 m处地质环境可能变迁的转折点,结合微古鉴定,向上逐渐转变成滩涂湿地环境,气候较湿润偏湿环境。上部27.50~39.50 m为河谷、泛滥平原沉积体系,河流水体发育,39.50 m处明显的不整合冲刷面接触为层序界面,其下滩涂—湖沼相灰黑色黏土顶部很可能存在被侵蚀的现象,在钻孔40.50 m有机质黏土层样品获(29850±170)a B.P.测年数据。

U4单元(47.55~49.60 m):棕红色、黄褐色黏土,下部可见2~3层薄层状黏质粉砂,厚度2~4 cm,黏土沉积整体上呈显著氧化颜色,表现为缺乏有机质的河间地块沉积。

U5单元(49.60~60.50 m):主体为湖沼夹分支河道沉积体系,可分为5个亚单元沉积。

U5-1亚单元(49.60~52.50 m):灰色、灰黑色黏土,局部夹薄层黏质粉砂,层厚2~4 cm,系河间洼地,由于暴露失水,从而顶部颜色发生淡化。

U5-2亚单元(52.50~54.30 m):灰色、灰褐色黏质粉砂,发育显著的潜育化锈斑、铁锰结核和轻度的潴育化,底部见有钙质雏形,显示频繁的水位波动。

U5-3亚单元(54.30~55.40 m):自下而上为灰黑色、浅灰棕色粉砂质黏土,含钙质结核,主体为湖沼相沉积。

U5-4亚单元(55.40~57.80 m):自下而上为浅灰色黏质粉砂、发育水平纹层;上部中度潴育化呈灰褐色,局部呈黄褐色粉质黏土沉积,顶部约10 cm呈现棕褐色,底部15~20 cm呈现蓝灰色,发生强烈的潜育化。55.50 m样见纯净小玻璃介Candoniella albicans (Brady)、苏氏小玻璃介C. suzini Schneider以及小玻璃介未定种C. sp.,属于近静水沉积。在55.50 m、57.80 m样所见孢粉和藻类不足50粒,为孢粉贫乏带,推测是沉积时期地质环境变迁导致植被不发育。

U5-5亚单元(57.80~60.50 m):灰色、灰黑色黏土,富含有机质,系湖沼相沉积。

U6单元(60.50~70.50 m):70.50 m处存在显著的冲刷面,下伏黏土被侵蚀,为典型的层序界面,本段主体为一套河谷充填细粉砂沉积,局部夹有湖沼灰色粉砂质黏土层沉积(65.65~67.10 m),可见含钙质结核,在65.90 m黏土层草本植物花粉占绝对优势,平均含量为94.12%,以蒿属Artemisia(39.49%)和藜科Chenopodiaceae(35.23%)花粉为主,其次为禾本科Gramineae(8.52%)、毛茛科Ranunculaceae(5.97%)花粉和莎草科Cyperaceae(3.41%);木本植物花粉稀少,平均含量为8.57%,蕨类植物孢子稀少,反映气候较湿润。在63.70 m、66.50 m样极少见微体生物。该单元早期为河道沉积,中部气候短暂转暖,河道发生充填,为短暂的湖沼沉积,晚期再次发育河谷砂层堆积。

U7单元(70.50~77.65 m):灰黑色、深灰色黏土,富含有机质,71.50 m、74.50 m样分别见有4瓣白小旋螺Gyraulus albus (O.F. Müller)、11瓣布氏土星介Ilyocypris bradyi Sars系湖沼沉积。在71.50 m、74.50 m样草本植物花粉占绝对优势,平均含量为97.35%,以蒿属Artemisia(27.90%)和藜科Chenopodiaceae(29.25%)花粉为主,其次为菊科(大网型)Taraxacum type(12.59%)、毛茛科Ranunculaceae(10.54%)、禾本科Gramineae(8.84%)和莴苣属Lactuca(4.42%);木本植物、蕨类植物孢子稀少,显示该单元处于沿海滩涂环境,气候为较湿润状况。

U8单元(77.65~80.00 m):自下而上依次见黄褐色、灰黄色粉质黏土夹小钙质结核,显示经历过水体浓缩,层中锈色发育,向上渐变为棕褐色黏土,见潴育化斑点和铁锰质结核发育,为泛滥平原沉积。

5. 讨论

5.1 岩性单元时间序列

根据A27钻孔岩性变化及其沉积演化特征,参照区域上中国东部晚第四纪海侵研究及氧同位素分期气候下沉积地层特征(王强等,1999;Tian et al., 2002),结合钻孔地层测年数据,对其时间序列划分如下(图 3)。

![]() 图 3 沉积时间序列与氧同位素阶段对比图(图例同图 2)(氧同位素序列见Tian et al., 2002;标注数字为氧同位素阶段)Figure 3. Correlation of stratigraphic units to marine Oxygen isotope stage(Legend is the same as figure 2)(Oxygen isotope sequence after Tian et al., 2002; the number is oxygen isotope stage)

图 3 沉积时间序列与氧同位素阶段对比图(图例同图 2)(氧同位素序列见Tian et al., 2002;标注数字为氧同位素阶段)Figure 3. Correlation of stratigraphic units to marine Oxygen isotope stage(Legend is the same as figure 2)(Oxygen isotope sequence after Tian et al., 2002; the number is oxygen isotope stage)U1单元处于全新世,其沉积时期相当于MIS1阶段。发育了河谷—湖沼—泛滥平原沉积体系,依据AMS14C测年及沉积速率推算,在全新世~7300 a、4000~2200 a为暖湿气候的湖沼沉积,7000~4000 a本区以持续大河流所在处。

U2单元既存在硬质黏土、也发育河谷和顶部的湖沼沉积,该单元应属于MIS2。MIS2时期全球气候干冷,东部海平面明显下降,黄土堆积也出现向南迁移(丁仲礼等,1989),深海氧同位素正值达到MIS5以来最大,末次盛冰期时发育了硬质黏土层。末次盛冰期后形成的灰黑色黏土沉积与全新世基底有机质沉积或泥炭显示了连续的沉积过程,未出现沉积间断,体现了永定河中下游地区该时期沉积环境和地层的特殊性。

U3单元区域上应属于MIS3。MIS3气候波动较小,海平面短暂的上升有明显暖湿气候,钻孔发育一套泛滥平原—湖沼—河谷—泛滥平原沉积体系,AMS14C测年显示大约在30 ka存在一期明显的暖湿气候下的湖沼沉积,与渤海西部地区基本相当(王强等,1995)。

U4单元区域上应属于MIS4。MIS4时期海平面下降,在陆域主要发育河间地块沉积,地层沉积处于暴露失水的环境,发育棕褐色硬质黏土层。

U5单元区域上应属于MIS5。MIS5时期,三次温暖时期为高海平面,而相间的低海平面时期气候偏凉,在本次钻孔中地层沉积相基本吻合,在孔内出现了U5-1~U5-5的沉积亚单元演化,该时期与附近PGZ01钻孔研究认识基本一致(赵勇等,2018),与东部沿海出现海进现象研究成果也可对应(王强等, 1999, 2009)。

U6单元区域上应属于MIS6。MIS6全球多处处于冷干的气候,但是冷干的背景下仍有暖湿的波动,本次钻孔揭露了在MIS6期上、下为冷期低海平面时形成的下切河谷沉积,中部夹有短暂的暖期背景下的湖沼沉积(距今140~150 ka间的MIS6.3),可见与全球气候变化基本一致,也体现了永定河中下游地区气候变化的区域性。

U7单元区域上应属于MIS7。MIS7海平面变化也是呈现“两高夹一低”状态,此阶段全球都处于温暖湿润的气候,但是气候波动变化,暖湿的背景下仍有寒冷干旱气候的出现,本次研究在此阶段响应的比较明显,上下为暖湿气候的湖沼相沉积夹中部干冷气候下河谷砂层沉积。

上述分析可见,U1到U7单元在古季风作用下暖期(MIS1、3、5、7)时海面总体处于相对升高趋势,海水就可能顶托陆相冲积平原河水,使之下泄不畅,造成河流中下游形成牛轭湖类湖泊—湖沼沉积环境,以致地层样品中常见淡水介形类及局部海相有孔虫等,且前述沉积学关于气候冷期时海面下降,对下切河谷、硬质黏土的鉴别是正确的,在古季风气候影响下永定河中下游地层沉积与全球气候演变背景具有一致性,如极端气候条件下(LGM期)同样可以形成特殊沉积物(硬黏土层), 又如AMS14C测年结果证实了该孔也同样存在着30~40 ka的MIS3阶段还原环境沉积,下伏氧化层段为MIS4阶段地层等现象。由此可将陆相第四纪地层学地层划分问题向更深度的发展,利于整个陆相冲积平原与东部滨海平原形成机制的进一步研究,也唯有如此,地层学研究方能发挥“地质学的脊梁”的作用。

5.2 海侵事件分析

有孔虫、海相介形类等海相生物在地层中的出现,历来是作为海侵的重要识别标志。在廊坊地区以东的天津市武清城关镇幅J50E003012等4幅1∶50000区调项目❶中,在几个钻孔见到1~2枚有孔虫,鉴于武清幅东侧、东南侧都有海侵记录,确定这些少量海相生物出现,皆为海侵波及所致。在廊坊地区南部煎茶铺钻孔曾见有海相介形类(章红晖,1985),近年在香河县梨园村Q6钻孔也见有零星海相生物,加之在A27孔深度上相当MIS3地层也见一枚有孔虫,整体都显示了海侵边缘区海相生物较少见的特点。在江苏镇江地区,由于古长江河道的海水上溯,仅一个钻孔见一枚小个体视为“易飘种”的有孔虫(杨献忠等,2010)。故而,经过本次工作,一方面可推断廊坊城区东当时可能存在着的潮汐河道,试探性地将原先海侵界限(章红晖,1985;王强等,1999)向北推进至廊坊城区东部一线,这对海侵事件强度、规模的认识具有重要地质指示意义,对今后开展工作亦有一定启发。另一方面,根据所见有孔虫标本表面的氧化特征,判断其也可能是在暴露的边滩层位,尚不能排除系由风、水、鸟从海岸再搬运来的可能。

5.3 LGM硬黏土

永定河属于海河水系,在天津市区三岔口汇入海河,海河至塘沽入海(李从先等,2013)。据前述的沉积环境及其演化特征,可识别出MIS6冷期气候下存在的2期典型下切河谷和MIS1、MIS3时期存在的2期持续大河沉积环境。其中MIS1持续大河流位置,也可能受中全新世(5.5~4.6 cal ka B.P.)一次全球性较强的降温事件影响(张梦莹等,2012),河道侵蚀面下降,中下游地区排水能力加强,河道下蚀作用增强,岩心上可见其下淤积泥炭发生了明显的侵蚀,此间河道发育了粗颗粒砂层沉积,构成一次显著的侵蚀层序界面。MIS6普遍认为是第四纪寒冷冰期时的强海退期(刘振夏等, 2000, 2001),在本区也有所响应,发育了2期明显的下切河谷沉积,沉积侵蚀面亦显著(图 2),MIS6时期表现出上下发育两期沉积物粒度较粗下切河谷相砂层,中部出现含钙质结核的蓝灰色粉砂质黏土,其2期下切河谷层可以作为识别MIS6的标志层具有重要地质意义。

MIS2、MIS4冷期分别发育2层硬质黏土层。在MIS2时期该区发育黄褐色、棕色含铁锰质结核黏土沉积,与区域上硬质黏土层可进行对比(陈庆强等,1998;李从先等,1999;Li et al., 2014;赵勇等,2018;Li et al., 2019),即本区第1硬质黏土层;在MIS4时期,沉积环境处于暴露失水状态,形成第2硬质黏土层,亦可作为MIS4的识别标志层。

5.4 全新世以来自然环境演化

5.4.1 气候环境与沉积演化

由于华北平原地区地壳差异性断块构造作用和气候双重影响下,深刻改变了区域自然环境,在永定河中下游区域沉积了一套湖沼—河床—泛滥平原体系。在全新世早中期,即进入新石器时代,永定河中下游地势低洼、废弃的河道形成了湖沼广泛发育的古地理面貌(图 4a),在新石器中晚期(5000~3750 a)露头剖面上(图 5)孢粉以乔木植物花粉为主,均占总数87.3%,其中桦、栎、胡桃及椴等最多;灌木及草本植物花粉占总数9.6%;蕨类植物孢子占总数的3.1%,反映该期为一片具有森林草原景观的河—湖面貌,气候温暖湿润,湖沼得到进一步扩大演化,随之发育了泥炭层,据考古资料显示,发掘的遗址大多分布在远离永定河流域而靠近山前的一些丘、岗、台地而居(周昆叔,1989),且其重要交通要道主要沿太行山东麓南北一线地势较高分布(侯仁之,1983),反映该时期平原气候的温暖较湿,永定河流域大量湖沼、水体发育,自然条件阻碍人们交往,也未有发现文物的报道。进入3500 a(商周时期)以来,结合孢粉分析(图 5),乔木植物花粉较多,均占总数的68.6%,以松属占优势(55.3%);灌木及草本植物花粉占总数的19.8%;蕨类植物孢子占总数的11.6%,可见该时期植被属森林型之针叶林,气候较之前转为温凉轻湿,降水量减少,先存河湖体系逐渐退缩和消失,河流发生频繁迁移,演化为冲积泛滥平原面貌(图 4b),并且随着原来阻碍人们活动的湖沼洼地因素的消失,人类活动范围扩大,出现了大量文字记载的历史。可见,自然环境的演变对人类活动起到了主导作用。

5.4.2 人类活动与生态环境

京津地区自古以来为北方频繁交流的地区,而永定河流域占据着重要地理位置,3000多年以前殷商时代,出现了以“蓟”为中心的聚落,其形成和发展是人类长期共同开发和经营的结果。历史时期人类活动大规模地利用和改造自然条件,对永定河流域进行开凿、防洪、灌溉等工程兴建以及战争焚伐等,天然森林植被遭到破坏,永定河中、上游地区水土流失,尤其是元代时期破坏甚大(罗哲文,1962),造成中下游河流淤积加速,动荡不宁,泛滥和决堤频繁,永定河由先存的“地下河”逐渐演变为高于堤外泛滥平原的“地上河”状态,可见进入新石器时期,尤其是在晚近的人类历史期,人类活动对自然环境的影响越来越大,环境恶化严重。依据永定河中下游古沉积环境演化和地理条件,“以古为镜,可以知兴替”,只要措施得当,完全有可能逐步恢复生态环境,也是现代城市规划和保护区域生态环境重要的途径。

6. 结论

(1)在陆相第四系精确年代地层对比难题下,按照钻孔氧化、还原层及沉积层序演化,使用海洋氧同位素分期进行地层划分的做法是可行的,将会为第四纪地层识别、划分对比提供新的思路,在年代划分基础上可规避同期异相的问题。

(2)以钻孔岩性组合为主,结合AMS14C测年、微体生物、孢粉等手段,在永定河中下游地区划分出了8个地层沉积单元,分别对应于MIS1~MIS7、MIS8晚期的沉积地层,并对其进行了精细刻画,重塑了MIS7以来沉积环境模式和序列,建立了晚第四纪的标准年代地层框架标尺。

(3)在永定河中下游识别出了MIS2、MIS4发育的2期硬质黏土层,MIS6上、下时期发育下切河谷,中部出现短暂湖沼沉积,其可作为MIS6时期的标志层之一,可指导第四纪岩心野外识别的有效性。

(4)对全新世以来地层演化、气候环境与人类活动关系进行了探索。认为新石器时代以来大尺度的气候变化对自然环境的变迁影响较大,商周时期以来人类活动对生态环境的影响越来越大,河道迁移频繁,致使湖沼逐渐消退并演化为冲积泛滥平原之面貌。

致谢:感谢审稿专家和编辑部老师对本文的修改提出中肯的建议。

注释

❶贾晓青, 吴荣泽, 陈星, 朱翔鹏, 田德培.2013.武清城关镇幅(J50E003012)、大口屯镇幅(J50E003013)、黄花店乡幅(J50E004012)、武清县幅(J50E004013)1:50 000区域地质调查报告[R].天津市地质调查研究院.

❷王继明, 方同明, 吕金波. 2007.北京市多参数立体地质调查第二专题调查报告[R].北京市地质调查研究院, 48-55.

-

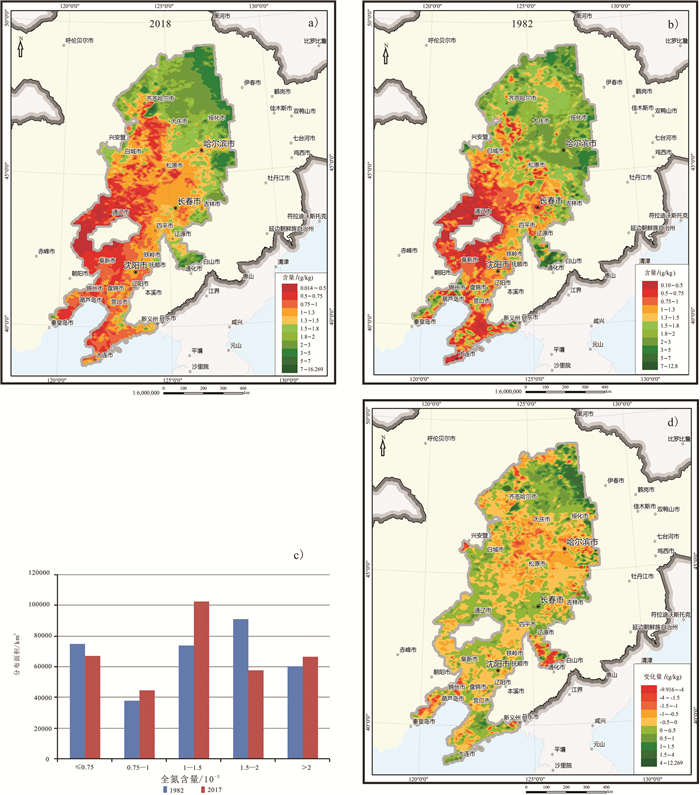

表 1 松辽平原全氮含量特征值表(10-3)

Table 1 Characteristic table of total nitrogen content in Songliao Plain

-

期刊类型引用(1)

1. 陈忠良,张晋喆,沈仕豪,黄蒙,徐锦龙,葛海影,Simon M.Jowitt. 长江中下游水阳江流域BZK0402孔多重地层划分及其冰后期海平面变化的沉积响应. 中国地质. 2022(02): 655-666 .  本站查看

本站查看

其他类型引用(0)

下载:

下载: