Discovery of Permian shale gas in the Wanyoudi-1 well of Xuancheng, Anhui Province

-

-

1. 引言

中国东部地区在中生代广泛发育与古太平洋板块俯冲有关的岩浆作用和构造变形(Zhou and Li, 2000; Li and Li, 2007)。期间太平洋板块在向华南陆块俯冲过程中发生了角度和方向的变化(Engebretson et al., 1985; Maruyama et al., 1997; Zhou and Li, 2000; Li and Li, 2007; Liu et al., 2012),导致中生代以来中国东部地区构造应力场发生多次变化(余心起等, 2005; 舒良树, 2012; 万天丰等, 2012; 张岳桥等, 2012; 朱光等, 2018; 李三忠等, 2018;宋传中等,2019),引发不同方向断裂系多期次、不同力学性质的构造活动(张岳桥等, 2007; 索艳惠等, 2013; 李三忠等, 2017; 朱光等, 2018)。其中北东向断裂作为该时期重要的控岩、控相、控矿断裂,更是众多学者研究的重点,并在活动期次、力学性质及控岩、控矿等方面获得诸多成果(朱光等, 1998;宋传中等, 2010; 舒良树, 2012; 常印佛等, 2012;江来利等, 2016; 周涛发等, 2017; 李三忠等, 2018),但对于断裂活动时限的研究相对较少,导致不同期次活动的年代跨度相对模糊,这恰恰是制约深入研究中国东部中生代以来构造演化的关键。

皖南地区地处江南造山带东段,夹持于华北陆块与华夏地块之间,自中—新元古代以来经历了多期次造山活动(邢凤鸣等, 1992; 朱光等, 2000; 余心起等, 2006; 戴圣潜等, 2006; 薛怀民等, 2010),并在燕山期先后受伊泽奈崎板块及太平洋板块俯冲作用的影响,引发大规模的断裂活动及岩浆侵位。期间北东向断裂保留了逆冲挤压(推覆)、高角度正断拉张,左行平移、右行平移等多期次构造活动的证据(刘国生, 1997; 万天丰等, 2012; 江来利等, 2016; 朱光等, 2016; 杨明桂等, 2016)。

本文针对皖南地区北东向断裂左行走滑活动的调查中除发现该期断裂切割、破坏诸如旌德、榔桥等早白垩世岩体及后期岩脉外,还在早白垩世晚期杨湾组内发现有同期活动的断面擦痕,说明早白垩世伸展与岩浆活动之后叠加了该期左行走滑活动。故本文以野外地质现象为基础,利用杨湾组内部碎屑锆石年龄及构造应力场反演两种方法,结合前人在中国东部区域构造应力场、古生物化石及白垩纪红层的研究成果,综合判断该期构造活动的时限,以期为皖南地区乃至中国东部的断裂序次、岩浆、成矿等后续研究提供年代学支撑。

2. 地质背景

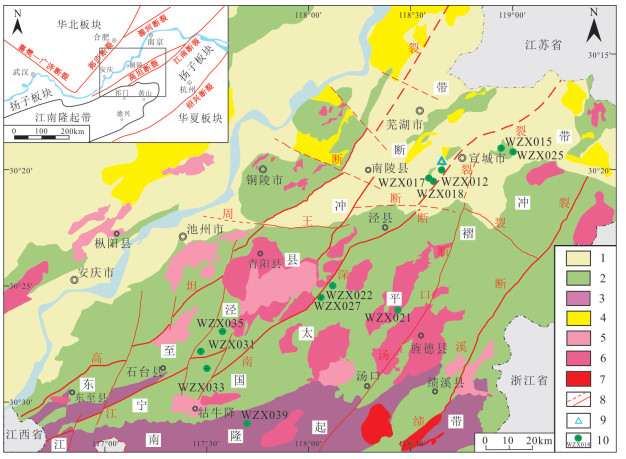

皖南地区地处安徽南部,大地构造位置处于晋宁期以来江南造山带北侧的下扬子前陆盆地内,北临高坦断裂,南以江南隆起带为界。区内又以江南断裂为界划分为两个次级构造单元,即东至—泾县冲断带及宁国—太平褶冲带。出露地层包括南华—震旦纪形成的碎屑岩、泥岩、碳酸盐岩、硅质岩组合,寒武—志留纪的一套碳酸盐岩、泥岩、碎屑岩组合,泥盆—三叠纪碎屑岩、碳酸盐岩、泥岩、硅质岩,以及中新生代以来的砾砂岩组合(图 1)。

![]() 图 1 研究区大地构造位置图1—燕山—喜山构造层; 2—加里东—印支构造层; 3—四堡—晋宁构造层; 4—早白垩世晚期火山岩; 5—早白垩世晚期花岗岩; 6—早白垩世早期花岗岩; 7—新远古代花岗岩; 8—断层; 9—采样位置; 10—野外观察点位置Figure 1. Geotectonic map of the study area1-Yanshan-Himalayan structure layer; 2-Caledonian-Indosinian structure layer; 3-Sibao-Jinning structure layer; 4-Late Early cretaceous volcanic rocks; 5-Late Early cretaceous granites; 6-Early period of Early Cretaceous granite; 7-Neoproterozoic granite; 8-Faults; 9-Sample locations; 10-Field observation position

图 1 研究区大地构造位置图1—燕山—喜山构造层; 2—加里东—印支构造层; 3—四堡—晋宁构造层; 4—早白垩世晚期火山岩; 5—早白垩世晚期花岗岩; 6—早白垩世早期花岗岩; 7—新远古代花岗岩; 8—断层; 9—采样位置; 10—野外观察点位置Figure 1. Geotectonic map of the study area1-Yanshan-Himalayan structure layer; 2-Caledonian-Indosinian structure layer; 3-Sibao-Jinning structure layer; 4-Late Early cretaceous volcanic rocks; 5-Late Early cretaceous granites; 6-Early period of Early Cretaceous granite; 7-Neoproterozoic granite; 8-Faults; 9-Sample locations; 10-Field observation position区内褶皱行迹主要为印支—燕山期构造活动的产物,以发育大型复式背、向斜为特征,包括贵池复向斜、七都—横百岭复背斜、太平复向斜及宁国—绩溪复背斜。断裂行迹复杂,按形成时代大致可分为印支—燕山早期近东西、北东向断裂,燕山中晚期北北东、北西向断裂,喜山期近南北向断裂,晚期断裂往往切割、破坏早期断裂。区内大型断裂包括高坦断裂、江南断裂、周王断裂、汤口断裂、绩溪断裂、祁门—潜口断裂。

岩浆岩主要为晋宁期及燕山期两期岩浆作用产物。前者时代集中于860~820 Ma和780~740 Ma(李献华等, 2002; 吴荣新等, 2005, 2007; Wang et al., 2007; 薛怀民等, 2010; Zhang et al., 2012; 闫俊等, 2017),后者时代集中于152~136 Ma和136~122 Ma(薛怀明等, 2009; 周翔等, 2011, 2012; Wang et al., 2012; Wu et al., 2012; 谢建成等, 2012),岩性以花岗闪长岩及二长花岗岩、正长花岗岩为代表的中酸性侵入岩。

3. 左行平移构造

皖南地区断裂构造发育,按断裂方向可划分为北东东—近东西向、北东向、北西向、北北东—近南北向。其中北东向断裂作为该区中控制构造格架的主干断裂,在区域演化过程中表现出多期次、不同性质的力学活动,大致包括早期逆冲、较早期拉张、中期走滑、中晚期右行走滑拉张及晚期逆冲挤压。

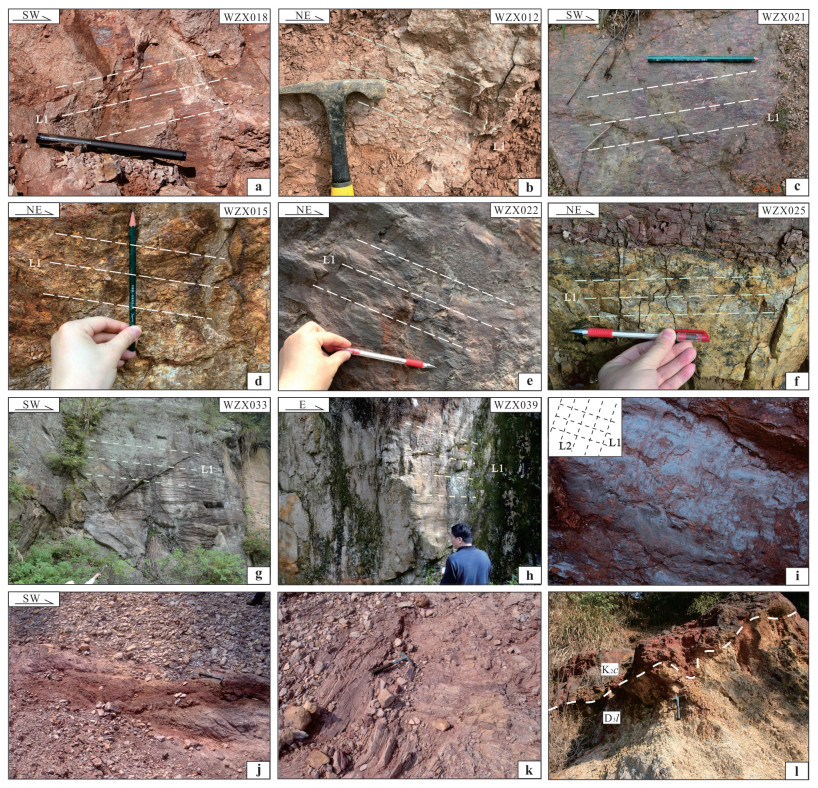

研究区内北东向左行走滑构造变形主要表现为高角度的左行平移断层,除发育于新元古代—晚中生代地层内,还左行错断早白垩世中酸性侵入岩(图 2a~h)。通过对皖南地区江南断裂带及其旁侧次级断裂系统性观察,发现该期断裂的断层面倾向以南东居多,少数倾向北西,倾角较陡(>45°)。断层面发育近水平或小角度(<25°)斜向擦痕,切割印支—燕山早期逆冲断层及燕山中期的正断层,后被燕山晚期具右行走滑性质的正断层所切割(图 2i)。次级断裂还发育有宽数米的压性走滑破碎带,带内构造岩以断层泥、碎裂岩、角砾岩为主(图 2j),两盘还伴生有指示左行走滑的倾竖褶皱(图 2k)。

![]() 图 2 皖南地区北东向断裂左行走滑断面照片a—早白垩世中晚期花岗斑岩左行平移擦痕; b—早白垩世杨湾组左行平移擦痕; c—早白垩世花岗闪长岩左行平移擦痕; d—早白垩世中分村组左行平移擦痕; e—中志留世唐家坞组断面左行平移擦痕; f—早志留世康山组断面左行平移擦痕; g—奥陶纪长坞组左行平移擦痕; h—南华纪休宁组左行平移擦痕; i—早白垩世中晚期花岗斑岩右行正断擦痕切割早期左行平移擦痕; j—早志留世坟头组内部左行平移断裂; k—左行走滑断裂旁侧倾竖褶皱; l—晚白垩世赤山组覆盖于左行走滑破碎带Figure 2. Photographs showing the section of the sinistral strike-slip NE-trending fault in southern Anhuia-Sinistral translational scratches of granitic porphyry in Middle and late Early Cretaceous; b-Sinistral translational scratches of Yangwan Formation in Early Cretaceous; c- Sinistral translational scratches of granodiorite in Early Cretaceous; d- Sinistral translational scratches of Zhongfencun Formation in Early Cretaceous; e-Sinistral translational scratches of Tangjiawu Formation in Middle Silurian; f-Sinistral translational scratches of Kangshan Formation in Early Silurian; g-Sinistral translational scratches of Changwu Formation in Ordovician; h-Sinistral translational scratches of Xiuning Formation in Nanhua period; i-Dextral normal fault scratches cutting sinistral translational scratches of granitic porphyry in middle and late Early Cretaceous; j-Sinistral translational scratches of Fentou formation in Early Silurian; k-Sinistral strike-slip fault lateral to a vertical fold; l-Chishan Formation of the Late Cretaceous covering the sinistral strike-slip fracture zone

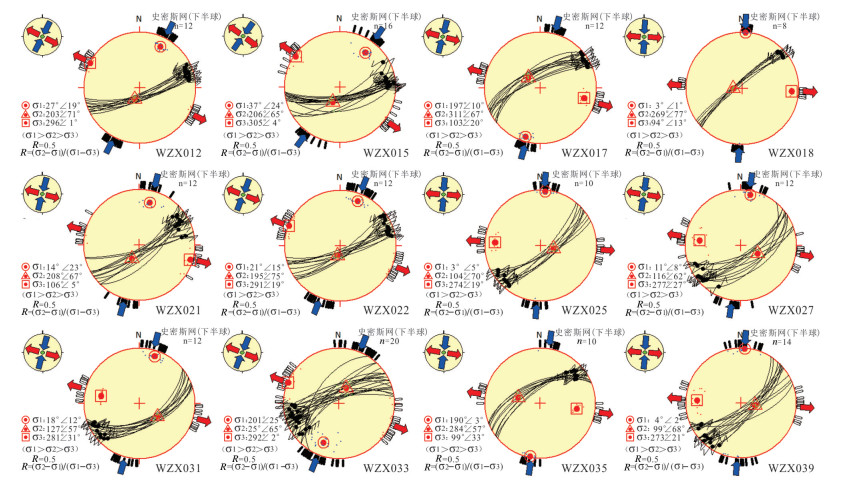

图 2 皖南地区北东向断裂左行走滑断面照片a—早白垩世中晚期花岗斑岩左行平移擦痕; b—早白垩世杨湾组左行平移擦痕; c—早白垩世花岗闪长岩左行平移擦痕; d—早白垩世中分村组左行平移擦痕; e—中志留世唐家坞组断面左行平移擦痕; f—早志留世康山组断面左行平移擦痕; g—奥陶纪长坞组左行平移擦痕; h—南华纪休宁组左行平移擦痕; i—早白垩世中晚期花岗斑岩右行正断擦痕切割早期左行平移擦痕; j—早志留世坟头组内部左行平移断裂; k—左行走滑断裂旁侧倾竖褶皱; l—晚白垩世赤山组覆盖于左行走滑破碎带Figure 2. Photographs showing the section of the sinistral strike-slip NE-trending fault in southern Anhuia-Sinistral translational scratches of granitic porphyry in Middle and late Early Cretaceous; b-Sinistral translational scratches of Yangwan Formation in Early Cretaceous; c- Sinistral translational scratches of granodiorite in Early Cretaceous; d- Sinistral translational scratches of Zhongfencun Formation in Early Cretaceous; e-Sinistral translational scratches of Tangjiawu Formation in Middle Silurian; f-Sinistral translational scratches of Kangshan Formation in Early Silurian; g-Sinistral translational scratches of Changwu Formation in Ordovician; h-Sinistral translational scratches of Xiuning Formation in Nanhua period; i-Dextral normal fault scratches cutting sinistral translational scratches of granitic porphyry in middle and late Early Cretaceous; j-Sinistral translational scratches of Fentou formation in Early Silurian; k-Sinistral strike-slip fault lateral to a vertical fold; l-Chishan Formation of the Late Cretaceous covering the sinistral strike-slip fracture zone通过对上述区内北东向断裂滑移矢量的测量和统计(表 1),反演了其构造古应力场,断层滑移数据分析构造应力场依据野外断面测量的滑移数据模拟岩石该期构造活动的应力状态,并重建、简化的应力张量(Angelier, 1994; Delvaux and Sperner, 2003)。4个变量分别为3个轴向互相垂直的主应力(σ1,σ2,σ3)以及表示σ2相对于σ1和σ3大小关系的应力比(R),其中σ1≥σ2≥σ3,R=(σ2-σ3)/(σ1-σ3)。野外采集数据包括断面产状,擦痕产状及运动方向(Petit,1987;Angelier,1989),在室内利用Win-Tensor软件(Delvaux and Sperner, 2003)进行古构造应力场反演。

表 1 皖南地区左行走滑断层实测滑移矢量数据Table 1. Strike-slip vector data of sinistral faults in southern Anhui

高角度脆性左行走滑断裂除切过南华纪至早白垩世地层外,还在早白垩世岩浆岩及同期陆相碎屑地层保留有该期断裂活动的断面擦痕,零星可见该期活动形成的压性破碎带被晚白垩世赤山组所覆盖(图 2l),指示在上述岩体冷凝、地层沉积之后发生该期左行走滑活动,而由主断面中擦痕、阶步及方解石或石英擦抹晶体等证据均指示其运动学性质为脆性左行走滑,构造古应力场表明为高角度脆性走滑断裂形成于NNE-SSW向的挤压环境(图 3)。

4. LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学

4.1 杨湾组基本特征

杨湾组由安徽区调队(1974)创名于铜陵市枞阳县杨湾村,主要分布于沿江盆地及宣广盆地中。岩性以紫红色块状砾岩、含砾粗砂岩夹紫红色厚层粉砂岩为主,向上过渡为紫红色钙质细砂岩、含钙质粉砂质泥岩夹含凝灰质中细砂岩。介形类、轮藻及叶肢介碎片等化石显示本组时代为早白垩世晚期。

该组与下伏早白垩世中期中分村组(K1zf)灰白色熔结凝灰岩、含集块火山角砾岩呈角度不整合接触,与上覆晚白垩世早期七房村组(K2qf)灰紫、浅灰色厚层砂砾岩呈角度不整合接触。

本研究建立在野外详细观察的基础上,于宣城市郭村一带的杨湾组内采集了2组含凝灰质细砂岩进行锆石U-Pb年代学测试。

4.2 测试方法

锆石制靶、阴极发光图像(CL)采集以及LA-ICP-MS锆石U-Pb定年相关测试分析在南京宏创地质勘查技术服务有限公司内完成。其中锆石制靶首先对锆石样品粉碎后进行标准磁选和重选,再在双目镜下进行挑纯,将挑选出的锆石颗粒用环氧树脂交接,待固结后细磨至锆石颗粒核部出露,抛光制靶以待分析。阴极发光(CL)图像是了解锆石内部结构并作为锆石年龄测试选点的依据。

锆石激光锆石激光剥蚀-等离子质谱(LA-ICP-MS)采用安捷伦科技(Agilent Technologies)制造公司生产的Agilent 7700x ICP-MS测定,激光剥蚀系统为Australian Scientific Instruments公司的Resolution LR。测试中使用的激光束斑直径为33 μm。锆石U-Pb年龄测试过程中采用国际标准锆石91500作为外标,校正仪器质量歧视与元素分馏;以标准锆石GJ-1为盲样,检验U-Pb定年数据质量;以NIST SRM 610为外标,以Si为内标标定锆石中的Pb元素含量,以Zr为内标标定锆石中其余微量元素含量(Liu et al., 2010a; Hu et al., 2011)。原始的测试数据经过ICP MS Data Cal软件离线处理完成(Liu et al., 2010a, 2010b)。

4.3 测试结果

本次锆石的原位LA-ICP-MS U-Pb定年分析结果见表 2。

表 2 杨湾组凝灰质砂岩LA-ICP-MS锆石U-Pb年代学分析结果Table 2. LA-ICP-MS U-Pb dating result of zircon from sandstone of Yangwan Formation

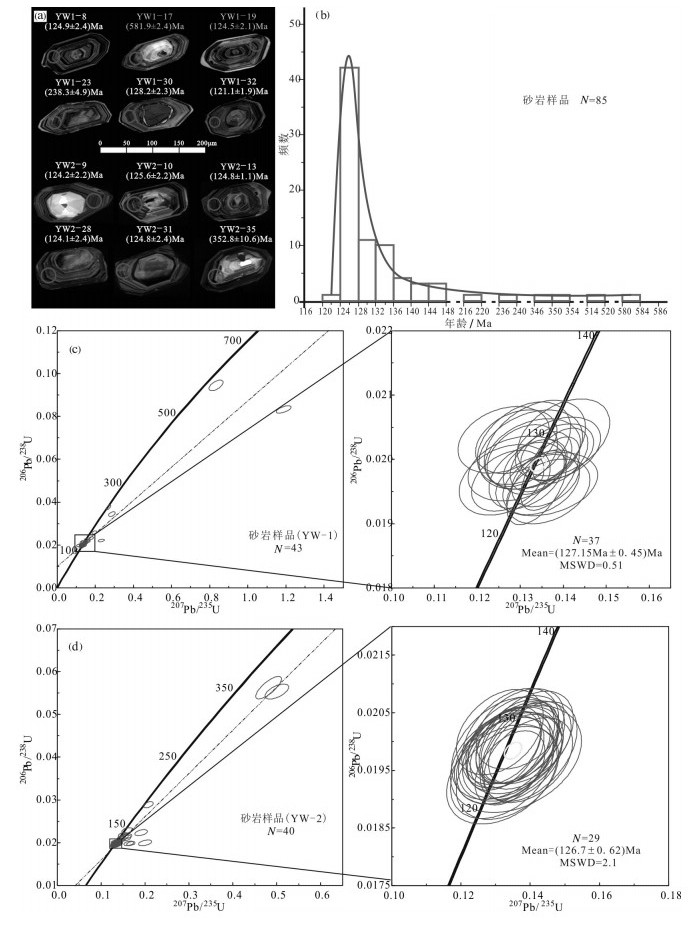

凝灰质砂岩内部中锆石无色透明,多呈长柱状,长轴80~200 μm,短轴50~70 μm,长宽比为1∶1~ 1∶3。锆石晶形以自形为主,绝大多数发育震荡韵律环带,极少数显示为弱分带或无分带(图 4a)。本次研究实测锆石数85个,获得谐和度>90%的点74个。谐和锆石Th、U含量及Th/U比值分别为36.54×10-6~548.51×10-6、51.19×10-6~594.35×10-6、0.33~1.18,Th/U比值全部大于0.1,结合CL图像可知该凝灰质砂岩中的碎屑锆石为典型的岩浆锆石。

85颗锆石206Pb/238U年龄范围在121.1~581.9 Ma(图 4b),样品中最年轻的碎屑锆石谐和年龄为121.1 Ma,该锆石具有明显的震荡环带,其长宽比约为2∶1,Th/U比值为0.67,为典型的岩浆锆石,表明杨湾组的沉积时代应晚于121.1 Ma。样品中最老的碎屑锆石谐和年龄为581.9 Ma,该粒锆石呈细长柱状,磨圆极差,长宽比>3∶1,Th/U比值为0.34,震荡环带明显,为典型的岩浆锆石, 表明杨湾组的源区保存有极少量新元古代晚期地壳物质的信息。而66个锆石U-Pb年龄集中于121~140 Ma,表明杨湾组的物源部分来自于早白垩世早期的岩浆岩(图 4c、图 4d)。

由于锆石U-Pb同位素封闭温度在(750±50)℃,碎屑锆石同位素比值不受沉积循环过程中各种分异作用影响,因而其年龄反映物源时代,其中最年轻的单颗粒碎屑锆石年龄通常被用来限定沉积地层的最大沉积年代(Nelson, 2001; Dickinson and Gehrels, 2009; Tucker et al., 2013)。本文对采自杨湾组凝灰质砂岩样品进行LA-ICP-MS锆石U-Pb测年,获得最年轻单颗粒锆石年龄为121.1 Ma,表明杨湾组的沉积时代晚于121.1 Ma。依据前人在该组发现的轮藻、瓣鳃类、介形类化石(王振, 1981; 何俊德等, 1981; 张一勇等, 2000),证实杨湾组的沉积时代相当于Aptain阶,说明杨湾组的沉积时代应为早白垩世晚期,该认识与主流观点一致。

5. 断裂左行走滑时代

5.1 年代学制约

本次研究区地处华南地块,杨湾组地层内的继承性锆石年龄指示沉积时代应晚于121.1 Ma,结合轮藻类化石组合指示沉积时代为早白垩世,大致相当于Aptain阶(王振, 1981),同时瓣鳃类、介形类化石也指示沉积时代应为早白垩世中晚期,故而判断该期左行走滑活动应晚于121 Ma。多幅1∶5万区域地质调查表明晚白垩世早期七房村组及上覆地层未发育该期断层活动,指示该期左行走滑活动的时代上限为晚白垩世初期,进而限定了该期构造活动时间应为早白垩世末。

除皖南地区外,前人沿下扬子北东陆缘一带调查中获得类似认识,其中韩雨等(2015)、朱光等(2016)调查发现张八岭隆起带南段韧性剪切带侵位的花岗岩脉(131 Ma)叠加有左行走滑活动,导致脉岩被剪切变形。王微等(2015)进一步限定了剪切带的活动时限在129 Ma之后。韩雨等(2015)在巢湖西韦地区发现133 Ma的花岗岩因左行走滑韧性剪切变形为超糜棱岩。同期朱光等(2016)在巢湖寨山通过对晚期受韧性变形的花岗岩脉锆石U-Pb定年指示晚期左行走滑形成于124 Ma之后。此外,舒良树等(2000)通过对东南沿海一带北东向长乐—南澳大型韧性剪切带内新生白云母Ar-Ar测年获得了120~100 Ma的左旋活动年龄。

由此可见,该期活动应广泛发育于整个华南地区北东向断裂中,结合本次研究表明左行走滑的活动时限应晚于121 Ma。

5.2 区域应力场制约

自印支期扬子与华北地块碰撞、挤压,研究区中生代以来受华北陆块、华南陆块及古太平洋板块的共同影响,构造变形主要集中于板内变形。其中中三叠世—早白垩世初,区内由近SN向挤压逐渐过渡为NW-SE向挤压,本区北东向断裂表现为一系列逆冲断层,并大致以长江为界,形成南北对冲的构造格局(朱光等,1998;李三忠等,2010;Li et al., 2010;宋传中等,2014;吕庆田等,2015)。继早白垩世初期的NW-SE向挤压之后,早白垩世期间研究区应力状态为NWW-SEE向拉张,形成规模巨大的北东向正断层,并沉积有以徽州组、广德组为代表的庐枞、祁门盆地,同期侵入以碱性花岗岩为代表的中酸性岩浆岩。

进入早白垩世末期,中国东部古太平洋板块在早白垩世末发生了重大的转变,太平洋板块开始逐渐替代了伊泽奈崎板块(Maruyama et al., 1997; Cottrel and Tarduno, 2003),古地磁研究表明早白垩世末至晚白垩世初太平洋板块向北斜向俯冲(Sager, 2006; Beaman et al., 2007),推挤伊泽奈崎板块消减于西太平洋陆缘北东走向的安第斯型东亚大陆边缘岛弧之下。该期中国东部处于NNE-SSW向最大主压应力作用下(万天丰等, 2012),研究区内北东向断裂多表现为脆性高角度左行走滑断层,进而切割早白垩世岩体及红层,北东向主断裂面发育具逆冲性质的左行走滑擦痕。

之后晚白垩世区域应力场为近南北向弱拉张(朱光等, 2018),沉积有以赤山组为代表的陆相红盆。进入新生代区域最大主压应力方向分别为56~23 Ma的NWW-SEE向及23~0.78 Ma的近SN向(万天丰和赵庆乐, 2012)。

由此可见,本期构造活动与下扬子地区早白垩世末期的应力场基本一致,结合该期断裂活动野外切割早白垩世岩体及后期脉岩的证据,指示该期断裂活动应发生于早白垩世末。

5.3 白垩纪红层制约

自燕山早期华北陆块与华南陆块实现完全拼合和一体化,整个晚中生代期间共同受西太平洋板块俯冲过程、东亚大陆边缘深浅部过程的影响,其构造、岩浆、成矿、地貌演化趋势表现出一些共性(李三忠等, 2018),进而说明中国东部部分构造活动具有等时的一致性。

Zhu et al.(2012)、朱光等(2018)研究表明郯庐断裂带于早白垩世末期经历了一次重要的地质事件。该次事件导致早白垩世断陷盆地普遍经历了一次抬升、翻转与沉积间断。而由地震剖面显示,地处华北陆块的合肥盆地内下白垩统响导铺组与上白垩统张桥组之间存在着角度不整合(刘伟等,2004),沂沭地堑内上白垩统王氏组与下白垩统大盛组之间存在角度不整合(Zhang et al., 2003),苏北盆地内下白垩统葛村组与上白垩统浦口组之间为不整合接触(吴根耀等,2003;苗巧银等,2016)。

皖南地区地处华南陆块中东部,白垩纪以来沉积了以砂砾岩为特征的陆相红盆,沉积相分析表明地层内部存在多个沉积间断面,地层接触关系为平行或角度不整合(吴跃东等,2003)。早、晚白垩世之交经历了由压扭性构造体制向伸展构造体制转换,即所谓的黄桥事件(张永鸿,1991;张沛等,2009;田朋飞等,2012;何将启等, 2014)。该事件导致晚白垩世地层沉积前发生大面积剥蚀、夷平作用,形成了皖南地区诸如晚白垩世初七房村组与下伏早白垩世杨湾组之间的角度不整合接触,说明该期陆相盆地在演化过程中存在抬升和剥蚀。此外磷灰石裂变径迹(AFT)实验证实导致上述不整合接触的黄桥事件终止于110 Ma左右(张沛等,2009;刘文浩等, 2012;王丹萍等,2014),说明受制于压扭性构造体制的左行走滑活动的上限为110 Ma左右。

综上可知,皖南地区北东向断裂左行走滑的活动时限为121~110 Ma,是区域性NNE-SSW向挤压作用下的活动产物。

6. 构造背景讨论

中国东部自侏罗纪开始就一直受板块俯冲作用影响,伊泽奈崎板块和太平洋板块俯冲在很大程度上控制了中国东部中生代岩浆活动和盆地演化(Faure et al., 2008)。

从中侏罗世开始中国东部发生大规模的岩浆活动,时限横跨于173~70 Ma(周涛发等, 2004; 许文良等, 2004, 2013;邢光福等, 2009, 2017; 毛建仁等, 2014)。其中华南地区在燕山中晚期的拉张环境下产出有大量A型花岗岩,年代学资料显示存在139~123 Ma和100~70 Ma两个阶段(王强等, 2005;Wu et al., 2005;袁峰等,2006;Sun et al., 2007;范裕等, 2008;Wong et al., 2009;张旗等, 2009),前者广泛分布于整个中国东部,诸如下扬子带、苏鲁带、山海关带和碾子山带,后者主要分布于东南沿海的闽浙带(李三忠等,2018),区域上年龄还具自北西向南东逐渐变新的特点。对于该类花岗岩形成于伸展背景的观点已基本统一,且指示与岩石圈减薄有关(吴福元等,2003;牛耀龄,2005;董树文等,2007)。但上述两期A型花岗岩之间存在有122~110 Ma岩浆活动的宁静期或称明显的间歇期(Li X H, 2000; Sun et al., 2007; 孙卫东等, 2008),说明两期拉张环境之间存在一次短暂的挤压环境。

中国东部早晚白垩世陆相红层之间角度不整合证据指示盆地形成期间发生过沉积间断、隆升剥蚀的过程,即存在构造应力场的转变,发生拉张—挤压—再拉张的过程,这一特征与中国东部岩浆岩的演化过程是近乎一致的。朱光(2016)分析证实华北克拉通峰值破坏的中止发生在早白垩世末,是区域性的伸展转变为挤压导致的,进而认为区域性挤压事件是中国东部早白垩世末经历了一次重要的地质事件,具体表现为早白垩世末普遍经历了一次抬升、翻转与沉积间断(Zhu et al., 2012; 董树文等, 2019)。由此可见皖南地区北东向断裂的左行走滑与华北克拉通峰值破坏的中止具有一定的等时性,均与早白垩世末期的构造事件有关,或都为早白垩世末期中国东部构造表现的不同形式而已。

与此同时,胶东、五河地区典型的石英脉金矿的形成时代的峰值集中于110 Ma(吕承训等, 2017)。该类型的矿床通常形成于挤压环境,且时限很短(Cox et al., 2004)。对于该类金矿的成矿机制也印证了该期中国东部存在一期构造事件,即记录了中国东部在此期间由拉张向挤压转变的过程。

综上可知,地层、构造、岩浆岩证据均表明皖南地区乃至中国东部早、晚白垩世之交发生过一期重要的地质事件,部分学者将其称为黄桥事件。对比中国东部的构造演化史及与同期伊泽奈崎板块和太平洋板块的活动轨迹后发现,两者在时限上具有相当的一致性。其中太平洋板块在该期(125~110 Ma)向北西发生俯冲挤压,其影响机制无法造成中国东部北东向断裂的走滑活动。李三忠等(2018)对中生代板块俯冲的研究表明太平洋板块对东亚陆缘的直接作用最早应在110 Ma之后,而Engebretson et al.(1985)针对伊泽奈崎板块的古地磁研究也表明太平洋板块俯冲作用最早也在晚白垩世之后,故此时中国东部仍处于伊泽奈崎板块的直接作用下。Kadarusman et al.(2004)通过板块重建认为受洋中脊的扩张作用影响,早白垩世晚期伊泽奈崎板块表现为以2倍速率向NNE向俯冲消减于北东向的东亚陆缘岛弧之下,进而引发中国东部大规模的走滑拉分。此后110 Ma以来或新生代东亚陆缘块体运动,才可能与太平洋板块的运动方向具有可对比性(Zhu et al., 2015; Huang et al., 2015)。

由此可知,造成皖南地区乃至中国东部早白垩世末期北东向断裂的左行走滑活动与伊泽奈崎板块对华南地块的挤压作用关系密切。

7. 结论

(1) 依据杨湾组碎屑锆石谐和年龄指示其物源可能部分来自于早白垩世中期岩浆岩。而由最年轻锆石年龄指示其沉积时代应晚于121.1 Ma,结合前人瓣鳃类、介形类化石证据,推测时代大致位于早白垩世晚期。

(2) 皖南地区北东向断裂在早白垩世末期(121~110 Ma)发生的走滑挤压构造,形成高角度的左行平移断层,是NNE-SSW向挤压作用的产物,可能与伊泽奈崎板块对中国东部的挤压作用有关。

-

期刊类型引用(25)

1. 王晨光,郑绵平,张雪飞,邢恩袁,叶传永,任建红,黎明明,何江涛,王丰翔. 西藏南部古堆高温地热田水化学特征及其成因研究. 地质学报. 2024(02): 558-578 .  百度学术

百度学术

2. 李栋,祝杰,叶高峰,金胜,董浩,魏文博. 青藏高原东构造结林芝地热田浅部典型电性结构及热储关系. 地质论评. 2024(02): 577-590 .  百度学术

百度学术

3. 左玉妹,成建梅,赵锐锐,刘浩田,吴凡,谢先军,梁腾飞. 英山地热田区深大断裂的控水控热作用及地热系统成因研究. 水文地质工程地质. 2024(04): 220-232 .  百度学术

百度学术

4. 罗璐,周总瑛,朱霞,何春艳,刘慧盈. 西藏南部地热型锂资源特征与分布规律. 矿产综合利用. 2024(04): 35-42 .  百度学术

百度学术

5. 王一波,刘绍文,陈超强,姜光政,武金辉,郭兰泳,王亚奇,张慧慧,王朱亭,江晓雪,朱传庆,左银辉,胡杰,张超,何丽娟,胡圣标,庞忠和,汪集暘. 中国陆域大地热流数据汇编(第五版). 地球物理学报. 2024(11): 4233-4265 .  百度学术

百度学术

6. 姜颖,李捷,邢一飞,刘玉莲,王慧群,滕彦国,王贵玲. 基于钻孔测温的地球化学温度计适宜性评价:以雄安新区为例. 地球科学. 2023(03): 958-972 .  百度学术

百度学术

7. 刘善军,纪美仪,宋丽美,魏恋欢. 基于改进两步差法的玛多M_S7.4地震微波异常研究. 地震学报. 2023(02): 328-340 .  百度学术

百度学术

8. 邹俊,武斌,马昭雄,陈宁,谢伟,邹华敏,杨代彬. 西藏谢通门县卡嘎地热成因与资源潜力分析. 水文地质工程地质. 2023(03): 207-216 .  百度学术

百度学术

9. 万汉平,谢迎春,王桥,郝伟林,高洪雷. 西藏谷露地热田地热资源前景及勘探方向. 沉积与特提斯地质. 2023(02): 249-260 .  百度学术

百度学术

10. 黄豪擎,袁兴成,彭清华,郭游,薛仲凯,旦增,李健,刘振峰,巴桑次仁,孙飞,袁胜. 喜马拉雅山南地区地热水和钙华地球化学特征与成因机制. 沉积与特提斯地质. 2023(02): 340-356 .  百度学术

百度学术

11. 张春潮,李向全,马剑飞,付昌昌,白占学,余启明. 喜马拉雅东构造结地热资源赋存特征与开发利用潜力. 地质学报. 2023(08): 2728-2741 .  百度学术

百度学术

12. 牛新生,刘喜方,吕苑苑,伍倩. 西藏当雄错流域热泉成因机制及其对盐湖成矿物质(Li-Rb-Cs)的供给. 中国地质. 2023(04): 1163-1175 .  本站查看

本站查看

13. 韩江涛,牛璞,刘立家,吴懿豪,辛中华,李卓阳,贾晓东. 地热资源与地震活动共生深部驱动机制研究现状与展望. 吉林大学学报(地球科学版). 2023(06): 1950-1968 .  百度学术

百度学术

14. 马鑫,付雷,李铁锋,闫晶,刘廷,王明国,邵炜. 喜马拉雅东构造结地区地热成因分析. 现代地质. 2021(01): 209-219 .  百度学术

百度学术

15. 杨俊颖,温夏伟,谭红兵. 西藏尼木地区遥感数据地温反演与地热异常预测. 地质论评. 2021(06): 1770-1779 .  百度学术

百度学术

16. 李皓婷. 水化学方法在地热资源勘查中的应用综述. 农业与技术. 2020(10): 145-146 .  百度学术

百度学术

17. 马瑞,陈成,李海峰,祝雪禧,宋可馨,袁梦,肖文,杨晓燕,王开玲. 中国温泉微生物物种多样性及其酶活性研究进展. 微生物学通报. 2020(09): 2959-2973 .  百度学术

百度学术

18. 章旭,郝红兵,刘康林,毛武林,肖尧,张文. 西藏沃卡地堑地下热水水文地球化学特征及其形成机制. 中国地质. 2020(06): 1702-1714 .  本站查看

本站查看

19. 李其林,王云,周艺颖,赵慈平. 剑川—德钦一带的地热异常:对川滇菱块西北边界和地震活动性的意义. 矿物岩石地球化学通报. 2019(01): 90-102 .  百度学术

百度学术

20. 刘前进,黄迅,董毓,王盘喜. 江西邵武-河源断裂带会昌断裂控热机理研究. 地质调查与研究. 2019(02): 154-160 .  百度学术

百度学术

21. 李其林,王云,赵慈平,周艺颖,冉华. 云南省香格里拉市下给和天生桥温泉水化学和逸出气CO_2释放特征变化. 地震研究. 2019(03): 320-329+455 .  百度学术

百度学术

22. 张朝锋,史强林,张玲娟. 青藏高原新生代岩浆活动与地热关系探讨. 中国地质调查. 2018(02): 18-24 .  百度学术

百度学术

23. 张志卫,孙杨艳. 湖南部分热异常矿区热储计算方法研究. 中国金属通报. 2018(03): 125-127 .  百度学术

百度学术

24. 袁伏全,张超美,孙世瑞,罗宾生. 青海地区地震与地热的分布特征. 高原地震. 2017(02): 1-6 .  百度学术

百度学术

25. 贺咏梅,荀晓慧,谢晔. 西藏沃卡温泉水文地球化学特征及成因. 地质灾害与环境保护. 2016(04): 66-70 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(12)

下载:

下载: